„Full House"

BBK-Mitgliederausstellung 2025/26

Foto © Vera Botterbusch

Bis zum 10. Januar 2026 ist in der Jahresausstellung des BBK München meine Fotografie „Full House“ von 2024 zu sehen. Es ist 2024 bei meiner Reise zu den Galapagos-Inseln entstanden und ist nun durch seinen Titel „Full House“ mit einem satirischen Augenzwinkern versehen, bezogen auf den diesjährigen Ausstellungstitel des BBK.

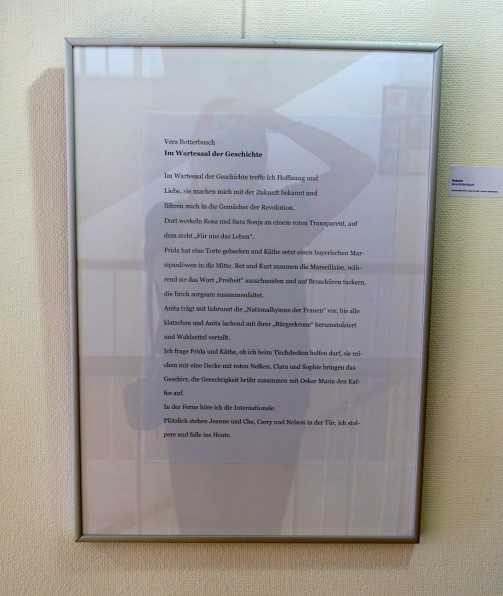

Vera Botterbusch

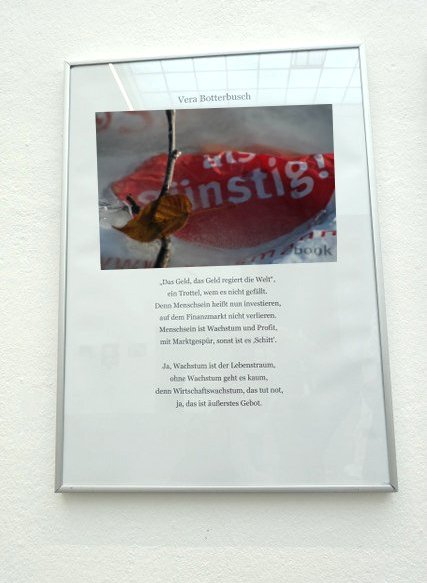

eingespart … und nun?

Jahresgruppenausstellung des VBK München

Zukunft

Wenn wir an der Zukunft bauen,

müssen wir die Welt anschauen,

krank vom Geld der Wirtschaftskrieger,

die sich immer wähnen Sieger.

Ja, wo geht die Zukunft hin,

der Gedanke trübt den Sinn,

denn die Menschheit will nicht lernen,

Zukunft steht doch in den Sternen,

Klimawandel, nie gehört,

wenn es die Bequemlichkeit stört.

Reduktion, was für ein Quatsch,

ohne Wachstum nur noch Matsch,

und den Frieden haben wir doch,

ja, was wollen wir denn noch!

Klimaschutz und Menschlichkeit,

leere Phrasen weit und breit.

Stattdessen floriert Rassismus pur,

alle schalten gern auf stur!

Unmenschlichkeit ist kein Delikt,

solange die Kasse richtig tickt.

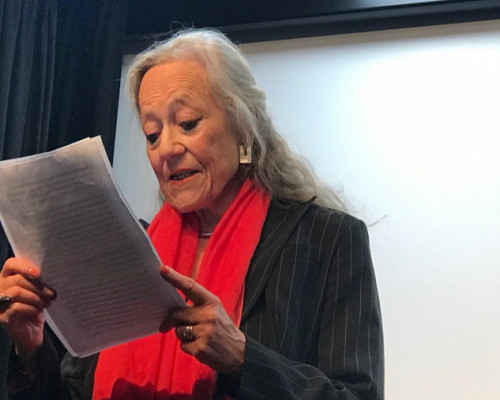

Bis zum 21. Dezember 2025 sind in der Jahresausstellung des VBK München meine beiden Gedichte „Zukunft“ und „Günstig“ zu sehen, die ich zur Vernissage auch vortrage. Eine wichtige Botschaft angesichts der verheerenden gesellschaftlichen Entwicklungen.

Vera Botterbusch

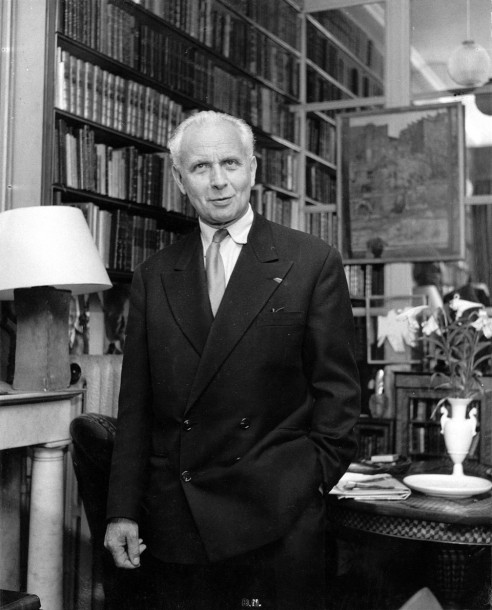

Verloren daheim - Ernst Barlach

Künstler in dunkler Zeit

Ein Film von Vera Botterbusch

Foto © Vera Botterbusch

Der Bildhauer und Dichter Ernst Barlach (1870-1938) hat die geistigen Strömungen seiner Zeit zu einem ganz eigenen Kosmos geformt. Der Mensch zwischen Himmel und Hölle, zwischen Fleisch und Geist bestimmt den Grundtenor seiner durchaus religiös verankerten künstlerischen Auseinandersetzung: die existenzielle Not, die Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung des Menschen, seine zaghaften Versuche, sich in diesem ‚Jammertal‘ einzurichten, prägen sein bildnerisches und literarisches Schaffen. Ein derart vom Abgründigen menschlicher Existenz bestimmtes Werk passte nicht in das Weltbild der Nationalsozialisten, die Barlach - der nicht emigriert war, sondern zurückgezogen in Güstrow lebte - zu den ‚entarteten‘ Künstlern zählten und einen Teil seines Werks vernichteten.

Mein 45minütiger Film - der 1994 für den Bayerischen Rundfunk entstanden ist - folgt dem inneren Entwicklungsgang des "Geistkämpfers" Barlach und den äußeren Stationen seines Schaffens, das sich nach der Erfahrung des 1. Weltkriegs explizit gegen Krieg und Gewalt wendet - wie etwa mit seinen Ehrenmälern in Güstrow und Magdeburg - und in der dunklen Zeit des nationalsozialistischen Terrors wie ein künstlerisches Vermächtnis der Menschlichkeit erscheint.

Vera Botterbusch

Wege in die Freiheit

"Writers-in Exile"

Die positive Resonanz auf die bisherigen PEN-Abende „Wege in die Freiheit“ zeigt, wie wichtig es ist, auf diese literarischen Wege in die Freiheit aufmerksam zu machen, angesichts der weltweit angespannten politischen Situation, die immer wieder in den verschiedensten Ländern zu Übergriffen gegen die Bevölkerung und nicht zuletzt gegen die SchriftstellerInnen führt. Denn seit mehr als 20 Jahren setzt sich das PEN-Zentrum Deutschland mit seinen beiden Programmen „Writers-in-Prison“ und „Writers-in-Exile“ dafür ein, den in ihren Heimatländern verfolgten SchriftstellerInnen und JournalistInnen zu helfen und sie zu schützen und mittels dreijähriger Stipendien zu unterstützen.

Beim diesjährigen Abend „Wege in die Freiheit“ werde ich vier Writers-in-Exile-StipendiatInnen vorstellen, die sich – allein schon wegen ihrer bedrückenden eigenen Erfahrungen - mit Menschenrechtsfragen auseinandersetzen, wie sie sich in der aktuellen Situation in Kuba, in der Türkei, im Iran und in Syrien immer wieder stellen - als Beispiel für Menschenrechtsfragen überhaupt. Gelesen werden dazu Lyrik, Prosa und Essays. Im Anschluss an die Lesungen gibt es ein Gespräch mit dem Publikum.

Vera Botterbusch

Den Kopf zwischen den Schultern trägt jeder für sich

Alfred Döblins Polenreise

Ein Film von Vera Botterbusch/ Filmscreening in der Münchner HFF

Foto: Hans Löscher

Durch progromartige Vorfälle in Berlin veranlasst und um sich auf die Suche nach seiner eigenen jüdischen Herkunft zu begeben, unternahm der deutsche Schriftsteller Alfred Döblin 1924 eine Reise nach Polen. Zwei Jahre später veröffentlichte er „Die Polenreise“. In Polen glaubte Döblin noch eine ausgeprägte jüdische Kultur vorzufinden.

Doch die Reise wird nicht nur zu einer persönlichen Spurensuche. Vielmehr setzt sich Döblin während seines Polen-Aufenthalts auch mit der Geschichte dieses Landes auseinander; der junge Staat, der erst seit 1918 existierte, bot eine interessante Folie, um grundsätzliche Reflexionen über politische Möglichkeiten und Gefahren anzustellen. Seine Beschreibungen der jüdischen Lebenswirklichkeiten, auch in den Ghettos, vermitteln das Bild einer bereits erloschenen und verstummten Kultur, die trotzdem bei sich zu sein schien. Sie zeigen mit ihrer Verankerung und Geborgenheit im Glauben ein Kontrastbild zur Zerrissenheit des modernen Menschen.

Die Münchner Film-Autorin und Regisseurin Vera Botterbusch ist - mit dem heutigen Erfahrungshorizont, zu dem auch schmerzhaft der ‚Holocaust’ gehört - der Route Döblins gefolgt: nach Warschau. Lublin, Vilnius (heute die Hauptstadt Litauens), (dem heute ukrainischen) Lemberg, Krakau, Lodz und Danzig.

Da, wo Ansätze für ein neues jüdisches Leben zu verzeichnen sind (wie in Vilnius, wo seit ein paar Jahren in einer jüdischen Schule wieder jiddisch und hebräisch gelehrt werden) führt diese Spurensuche wie ein Hoffnungsschimmer in die Zukunft.

HFF München

VBK Themenausstellung

Brechts "Karthago"

Foto © Vera Botterbusch

Mein "Appell für den Frieden“ soll deutlich machen, in welch gefährlicher Weltlage wir uns wieder befinden,

wie dringend wir den Weltfrieden brauchen und damit wieder Menschlichkeit statt Unmenschlichkeit.

Die Hoffnung „Nie wieder Krieg“ sollte uns tagtäglich begleiten und unseren Wunsch nach einem dauerhaften "Frieden zwischen den Völkern“ nähren.

Vera Botterbusch

Naturschönheiten von den Galapagos-Inseln

Fotografien von Vera Botterbusch

Diese Ausstellung ist meiner Reise in die faszinierende Wunderwelt unseres Kontinents geschuldet. Vor einem Jahr hatte ich das Glück, in Ecuador zu sein und dort mit dem Schiff MS Santa Cruz II von Insel zu Insel wie der Isla Isabella oder Santa Cruz und der Isla San Cristobal zu reisen - gut 200 Jahre später als Charles Darwin. Ein atemberaubendes Erlebnis für mich, das ich gern teilen möchte. Und so kam mir der Gedanke, die einmalige Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt auf den Galapagos-Inseln mit dieser Fotoausstellung zum Leben zu erwecken.

Denn die „Naturschönheiten von den Galapagosinseln“ (den „Las Encandas“, die „verzauberten“ oder verwunschenen Inseln, wie die Galapagosinseln auch genannt werden) entführten mich in ein einzigartiges Ökosystem der Erde mit einer unvergleichlichen, ja unvorstellbaren Tier- und Pflanzenwelt und verwöhnten mich mit beeindruckenden Bildern und Geschichten.

Ich denke diese Reise ist in der fotografischen Rückerinnerung ein Muss für Naturliebhaber und alle, die sich für die Wunder unserer Welt interessieren und begeistern und von einem Ausflug nach Ecuador zu den Galapagosinseln träumen, um sich zum Beispiel an Landleguanen, Meerechsen und Riesenschildkröten, Seelöwen, Fregattvögel und Blaufußtölpel zu erfreuen, ganz zu schweigen von der umwerfenden vulkanischen Landschaft von vor rund fünf Millionen Jahren. Hier scheint 12 Stunden am Tag die Sonne und wechseln sich karge Mondlandschaften mit üppigen Regenwäldern ab und stechen bizarre Gebäude aus Kakteen ins Auge.

Vera Botterbusch

Bilder einer Landschaft - Im Vaucluse

Das "Plateau de Vaucluse" - eine der typischen provençalischen Landschaften mit eher herbem Anstrich - ist ein ausgedehnter Kalksteinsockel, der sich zwischen Apt und dem Mont Ventoux erstreckt und von canyonartig in die Felsen eingeschnittenen Tälern - wie die Gorges de la Nesque - durchsetzt ist, von unterirdischen Quellen - wie die Fontaine de Vaucluse, wo die Sorgue entspringt. Ein spärlich besiedeltes Hochland, das im Sommer im Blauviolett der Lavendelfelder leuchtet.

Neben den Naturschönheiten gibt es im Vaucluse viel Historisches zu entdecken: Venasque zum Beispiel, eines dieser typisch provençalischen "village perché", mit seinem frühchristlichen Baptisterium. Carpentras die Bischofs- und Pernes-Les-Fontaines, die Brunnenstadt. Fontaine-de-Vaucluse, wo Petrarca seine Laura besang; das Künstlerdorf Gordes und die "Bories", die alten Schäfersteinhütten. Nicht zu vergessen die Ockerfelsen von Roussillon und das durch den französischen Dichter René Char berühmt gewordene L'Isle-sur-la-Sorgue.

Ich habe mich im Vaucluse umgesehen: beim Bonbonfabrikanten in Carpentras, bei der Lavendelernte, in der Papiermühle und der Glasbläserei von Fontaine-de-Vaucluse. Ich bin den Fischern an die Sorgue gefolgt und der provençalischen Köchin in den Mas Tourteron. Ich habe mit allen Sinnen diese Landschaft erfahren und den großen heiligen Ort des Vaucluse besucht: das romanische Zisterzienserkloster Sénanque.

Vera Botterbusch

Straßen der Spätgotik:

Im Mühlviertel

Ein Film von Vera Botterbusch

Stadtpfarrkirche zum Hl. Nikolaus in Haslach

Foto © Vera Botterbusch

Der 2003 für das Bayerische Fernsehen entstandene Film über die Spätgotik im oberösterreichischen Mühlviertel will einen Blick zurückwerfen in eine Zeit, in der Kunst und Leben in der Region eine Einheit fanden. Sie öffnet einen Kulturraum und entwirft einen Bilderbogen, in dem sich die spätgotische Architektur organisch in die Landschaft einfügt. Ich beginne meine Entdeckungsreise zu den verborgenen Kunstschätzen in Aigen-Schlägl, dem religiösen und kulturellen Zentrum des oberen Mühlviertels, wo der Prämonstratenser Chorherr, Organist und Komponist Rupert Gottfried Frieberger zuhause ist. Sie endet mit einem Gottesdienst am Palmsonntag in Königswiesen im unteren Mühlviertel. Dazwischen liegen einzelne Stationen: die Kirchen von Haslach (siehe Foto) und Pesenbach, von Gramastetten, Hirschbach und Waldburg, Freistatt und Kefermarkt, die durch die vielfältige Ornamentik ihrer Gewölbe überraschen, durch kunstvolle Altäre und Steinmetzarbeiten. Adalbert Stifter hat dem Altar in Kefermarkt in seinem Roman “Der Nachsommer” ein literarisches Denkmal gesetzt. Vera Botterbusch

Mit dem Esel durch die Cevennen

nach Robert Louis Stevenson

Mit 28 Jahren, im Herbst 1878, unternahm der später mit der „Schatzinsel“ weltberühmt gewordene englische Schriftsteller Robert Louis Stevenson eine Reise „Mit dem Esel durch die Cevennen“. Er wollte, abenteuerlich wie seine Fantasie und zugleich mit Instinkt für die Wirklichkeit begabt, aus dem „Federbett der Zivilisation“ heraus. Ich habe das Unternehmen des Dichters zum Anlass genommen, die karge Bergwelt zwischen Le Monastier im Norden und dem 180km südlich davon gelegenen Alès, parallel zu Stevensons aufgezeichneten Erlebnissen noch einmal zu erkunden. Glück und Gefahren dieser ebenso abweisenden wie faszinierenden Landschaft, die grausame Geschichte der Hugenotten, aber auch die Gefährlichkeit der Expedition – für Stevenson eine Art inneres Abenteuer durch die „Wildnis der Welt“ – werden noch einmal nachvollziehbar. Hier erlebte der Dichter alles Glück und alle Gefahren einer so abweisenden wie faszinierenden Landschaft. Stevensons Stimmungen und Empfindungen gewinnen in eindringlichen Bildern und Worten neue Lebendigkeit – nachzulesen in seinem 1879 erschienenen anschließenden Reisebuch „Mit dem Esel durch die Cevennen“.

Vera Botterbusch

Salzstangensalon im iRRland2

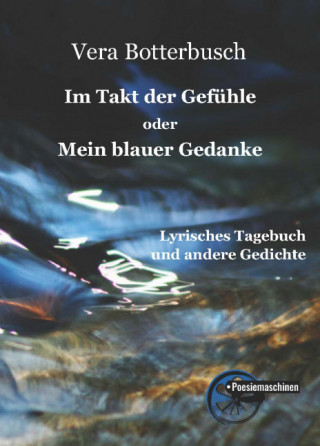

Ich werde u.a. aus meinem „Lyrischen Tagebuch“ lesen, Griechenlandimpressionen und satirische Spaßgedichte.

Alles zu finden in meinem Gedichtband „Im Takt der Gefühle“ oder „Mein blauer Gedanke“,

Lyrisches Tagebuch und andere Gedichte.

1923 im Kulturmaschinen Verlag, Freiburg erschienen.

Vera Botterbusch

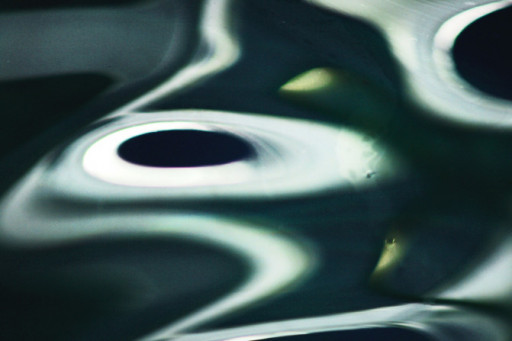

„Mitbringen.Mitnehmen"

BBK-Mitgliederausstellung 2024/25

Foto © Vera Botterbusch

Bis zum 11. Januar 2025 ist in der Jahresausstellung des BBK München meine Fotografie „Rendez-Vous“ von 2017 zu sehen. Irgendwie hat dieses Bild mit dem diesjährigen Motto „Mitbringen.Mitnehmen“ zu tun. Es ist vor ein paar Jahren am Starnberger See entstanden. Ich werde ja immer gefragt „was ist denn das“ und ich sage, das ist nicht mein Thema. Mich inspiriert etwas was ich sehe, das fotografiere ich und assoziiere dann mit dem Bild etwas, was dann zum Titel führt.

Vera Botterbusch

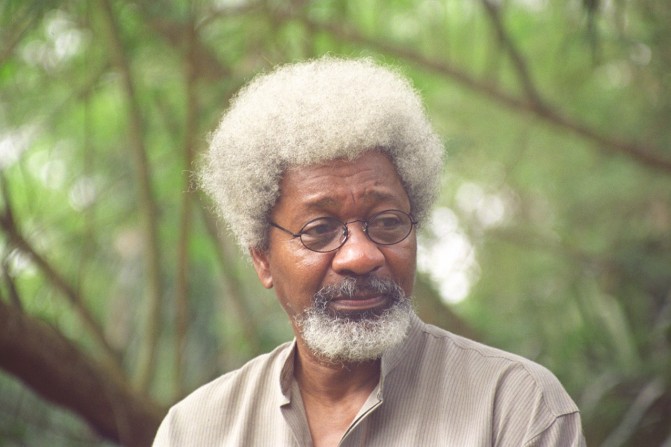

Eine Kindheit in Nigeria

Wole Soyinka zum 90. Geburtstag

Ein Film von Vera Botterbusch

1986 wurde Wole Soyinka - als erster Afrikaner mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, weil er "in breiter kultureller Perspektive und mit poetischen Obertönen das Drama des menschlichen Seins gestalte". Dieser Preis katapultierte ihn in die Weltöffentlichkeit als eine Stimme der Freiheit, als einen „writer and fighter“, der sich für die gesellschaftlichen Zustände seines Landes, des afrikanischen Kontinents einsetzt. Seine Proteste gegen die nigerianische Militärdiktatur brachten ihn immer wieder ins Gefängnis, auch in Isolationshaft und für Jahre ins Exil.

In diesem Jahr feierte Wole Soyinka am 13. Juli seinen 90. Geburtstag: Anlass für einen Rückblick auf sein Leben, das 1934 in Abeokuta begann und ihn hinaus in die Welt führte, als engagierten Autor, Humanisten Freiheitskämpfer und Umweltaktivist.

Der Film basiert auf Soyinkas Buch „Aké“ von 1981, in dem er seine Kindheit schildert. In einem prallen Alltag zwischen christlicher Orientierung und afrikanischer Lebenspraxis wurden die Weichen gestellt für seine eigenwillige Persönlichkeit, für sein unangepasstes Leben und Werk. "Die Jahre der Kindheit" zeigen, wie sich das Kind Wole "vorwärtsträumte"; wie sein Glaube an die Macht der Verwandlung im Spiel und Theater wuchs: Da ist die Primary School auf dem Pfarrgelände von Sankt Peter in Abeokuta, der Palast des Alake, des Königs von Abeokuta, da sind die Märkte mit ihrem Farbenreichtum und den geheimnisvollen Waren aus der Geisterwelt der Yoruba, die den jungen Wole in Bann ziehen. Da sind die Riten und Gebräuche der Yoruba-Religion, die Maskentänze der 'egungun', die dem Ahnenkult der Yoruba gelten und den Blick öffnen für das Fremde und Faszinierende der afrikanischen Kultur.

Vera Botterbusch

"Freiheitsreime und Revolutionsgeflüster“,

Louise Aston und die Freiheit des Wortes

Unsere Demokratie ist in Gefahr. Das Gestern begehrt auf und will das Morgen werden. Prüderie, Obrigkeitsstaat, Deutschtümelei und das sogenannte Volksempfinden sind die apokalyptischen Reiter. Louise Aston war eine demokratische deutsche Revolutionärin. Sie ist mit vielen Anderen aufgestanden für die Freiheit, die wir heute genießen. Wörter sind unsere Waffen. Eine Lesung für die bürgerlichen Freiheitsrechte.

Vera Botterbusch

Klartext

Jahresgruppenausstellung des VBK München

Foto © Vera Botterbusch

Bis zum 22. Dezember 2024 ist in der Jahresgruppenausstellung des VBK München meine Fotografie „!!! Nie Wieder !!!“ von 2016 zu sehen. Eine wichtige Botschaft angesichts der verheerenden gesellschaftlichen Entwicklungen.

Vera Botterbusch

Literarischer Herbst im Maindreieck

Ich werde aus meinem „Lyrischen Tagebuch“ lesen und außerdem ein paar Aphorismen und satirische Spassgedichte.

Alles zu finden in meinem Gedichtband

„Im Takt der Gefühle“ oder „Mein blauer Gedanke“,

Lyrisches Tagebuch und andere Gedichte.

1923 im Kulturmaschinen Verlag, Freiburg erschienen

Vera Botterbusch

Menschliche Intelligenz vs. sogenannte künstliche

Foto © Vera Botterbusch

2016 ist dieses Foto entstanden, das ich mit „!?!“ betitelt habe. Es stellt die Frage:

Ein Mensch und doch keiner!?

Mit KI werden die Grenzen fließend,

verändert sich unser Wahrnehmungs- und Vorstellungssystem. Wo ist die Wirklichkeit, wo ist die Künstlichkeit?

Ist KI eine neue, eine zukünftige Wirklichkeit?

Dieser Blick in und auf die Realität kann mal erschreckend sein, ist aber auf jeden Fall herausfordernd.

Vera Botterbusch

Wege in die Freiheit

"Writers-in Exile" - Lesung in der Seidlvilla

Eine Begegnung - Lesung und Gespräch mit Maria Teresa Montano aus Mexiko, Batash Siawash aus Afghanistan und Sabal Phyu Nu aus Bhamo/Myanmar. Einführung, Moderation und Lesung der deutschen Übersetzungen: Vera Botterbusch

Die viele positive Resonanz auf die bisherigen PEN-Abende „Wege in die Freiheit“ in der Münchner Seidlvilla zeigt, wie wichtig es ist, auf diese literarischen Wege in die Freiheit aufmerksam zu machen, angesichts der weltweiten angespannten politischen Situation, die immer wieder in den verschiedensten Ländern zu Übergriffen gegen die Bevölkerung und nicht zuletzt gegen die SchriftstellerInnen führt. Denn seit gut 25 Jahren setzt sich das PEN-Zentrum Deutschland mit seinen beiden Programmen „Writers-in-Prison“ und „Writers-in-Exile“ dafür ein, den in ihren Heimatländern verfolgten Schriftstellern und Journalisten zu helfen und sie zu schützen und mittels dreijähriger Stipendien zu unterstützen.

Beim diesjährigen Abend „Wege in die Freiheit“ werde ich drei Writers-in-Exile-StipendiatInnen vorstellen, die sich – allein schon wegen ihrer bedrückenden eigenen Erfahrungen - mit Menschenrechtsfragen auseinandersetzen, wie sie sich in der aktuellen Situation in Mexiko, in Afghanistan und in Myanmar immer wieder stellen - als Beispiel für Menschenrechtsfragen überhaupt. Gelesen werden dazu Lyrik, Prosa und Essays. Die AutorInnen lesen in ihrer Muttersprache. Ich lese die deutsche Übersetzung. Im Anschluss an die Lesungen gibt es ein Gespräch mit dem Publikum.

Eine Veranstaltung des PEN-Zentrums Deutschland.

Vera Botterbusch

Eine Kindheit in Nigeria

Finissage mit Filmpräsentation

Die Bilder, die 1999 bei den Dreharbeiten in Nigeria, in Abeokuta und Isdara entstanden und die uns in das Reich der Kultur der Yoruba führen und damit zu Wole Soyinka, dem literarischen Leuchtturm in dieser Kultur, wird bei der Ausstellungsfinissage ergänzt um den Film, der uns ins Land seiner Kindheit führt.

Er basiert auf Soyinkas Buch „Aké“ von 1981, in dem er seine Kindheit schildert. In einem prallen Alltag zwischen christlicher Orientierung und afrikanischer Lebenspraxis wurden die Weichen gestellt für seine eigenwillige Persönlichkeit, für ein unangepasstes, engagiertes Leben und Werk. "Die Jahre der Kindheit" zeigen, wie sich das Kind Wole "vorwärtsträumte"; wie sein Glaube an die Macht der Verwandlung im Spiel und Theater wuchs: Da ist die Primary School auf dem Pfarrgelände von Sankt Peter in Abeokuta, der Palast des Alake, des Königs von Abeokuta, da sind die Märkte mit ihrem Farbenreichtum und den geheimnisvollen Waren aus der Geisterwelt der Yoruba, die den jungen Wole in Bann ziehen. Da sind die Riten und Gebräuche der Yoruba-Religion, die Maskentänze der 'egungun', die dem Ahnenkult der Yoruba gelten und den Blick öffnen für das Fremde und Faszinierende der afrikanischen Kultur.

Das Ganze noch einmal eine Hommage an den Literaturnobelpreisträger von 1986 zu seinem 90. Geburtstag am 13. Juli d. J.

Vera Botterbusch

Eine Kindheit in Nigeria

Wole Soyinka

Ein Film von Vera Botterbusch - Wole Soyinka zum 90. Geburtstag

1986 wurde Wole Soyinka als erster Afrikaner mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, weil er "in breiter kultureller Perspektive und mit poetischen Obertönen das Drama des menschlichen Seins gestalte". Dieser Preis katapultierte ihn in die Weltöffentlichkeit als eine Stimme der Freiheit, als einen „writer and fighter“, der sich für die gesellschaftlichen Zustände seines Landes, des afrikanischen Kontinents einsetzt. Seine Proteste gegen die nigerianische Militärdiktatur brachten ihn immer wieder ins Gefängnis, auch in Isolationshaft und für Jahre ins Exil. Aber, so Soyinka: „Letztlich bin ich lieber im Kampf gefangen als in der Entfremdung von meiner eigenen Gesellschaft.“

In diesem Jahr feiert Wole Soyinka am 13. Juli seinen 90. Geburtstag: Anlass für einen Rückblick auf sein Leben, das 1934 in Abeokuta begann und ihn hinaus in die Welt führte, als engagierten Autor, Humanisten und Freiheitskämpfer.

Mein Film basiert auf Soyinkas Buch „Aké“ von 1981, in dem er seine Kindheit schildert. In einem prallen Alltag zwischen christlicher Orientierung und afrikanischer Lebenspraxis wurden die Weichen gestellt für seine eigenwillige Persönlichkeit, für ein unangepasstes, engagiertes Leben und Werk. "Die Jahre der Kindheit" zeigen, wie sich das Kind Wole "vorwärtsträumte"; wie sein Glaube an die Macht der Verwandlung im Spiel und Theater wuchs: Da ist die Primary School auf dem Pfarrgelände von Sankt Peter in Abeokuta, der Palast des Alake, des Königs von Abeokuta, da sind die Märkte mit ihrem Farbenreichtum und den geheimnisvollen Waren aus der Geisterwelt der Yoruba, die den jungen Wole in Bann ziehen. Da sind die Riten und Gebräuche der Yoruba-Religion, die Maskentänze der 'egungun', die dem Ahnenkult der Yoruba gelten und den Blick öffnen für das Fremde und Faszinierende der afrikanischen Kultur.

Vera Botterbusch

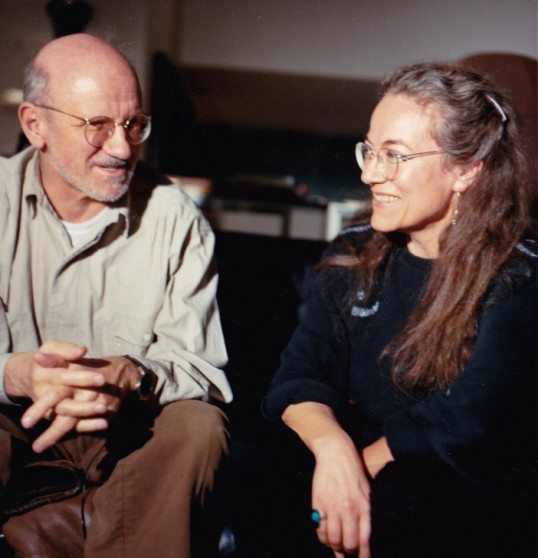

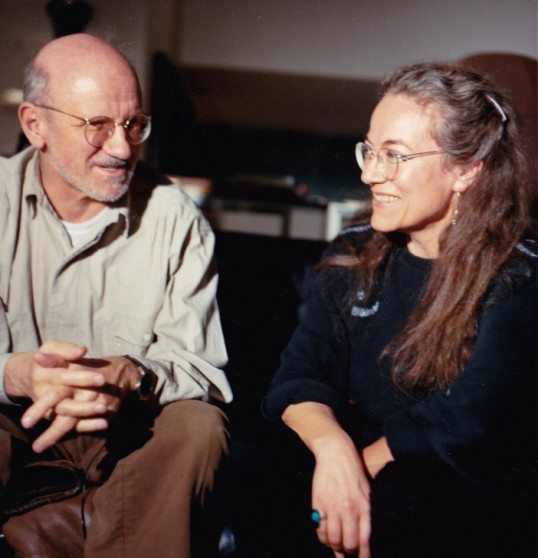

Von der Magie und dem Elend der Welt

Wole Soyinka zum 90. Geburtstag

Foto © Vera Botterbusch

1986 wurde dem nigerianischen Schriftsteller Wole Soyinka als erstem afrikanischen Schriftsteller dafür im Alter von 52 Jahren der Literaturnobelpreis verliehen. Dieser Preis katapultierte ihn in die Weltöffentlichkeit als eine Stimme der Freiheit, als einen „writer and fighter“, der sich für die gesellschaftlichen Zustände seines Landes, des afrikanischen Kontinents einsetzt. Seine Proteste gegen die nigerianische Militärdiktatur brachten ihn immer wieder ins Gefängnis, auch in Isolationshaft – und für Jahre ins Exil.

Ich habe Wole Soyinka über Jahre hinweg mehrfach getroffen, dabei sind Fotos entstanden, anhand derer ich im Rahmen des „Bayreuther Stadtgespräch“s Leben und Wirken von Wole Soyinka reflektieren werde. Die Fotos bilden auch die Grundlage für eine Ausstellung anlässlich Wole Soyinkas 90-sten Geburtstages, die bis 28. August im Iwalewahaus gezeigt werden wird. Und im Rahmen der Finissage dieser Ausstellung am 28. August wird mein Dokumentarfilm „Eine Kindheit in Nigeria“ zu sehen sein, den ich mit und über Wole Soyinka Im Jahr 1999 in Abeokuta und Isara realisieren konnte.

Vera Botterbusch

Die Welt ist ein Markt, Fotografien aus Abeokuta und Isara

Wole Soyinka zum 90. Geburtstag

Foto © Vera Botterbusch

1986 wurde dem nigerianischen Schriftsteller Wole Soyinka als erstem afrikanischen Schriftsteller dafür im Alter von 52 Jahren der Literaturnobelpreis verliehen. Dieser Preis katapultierte ihn in die Weltöffentlichkeit als eine Stimme der Freiheit, als einen „writer and fighter“, der sich für die gesellschaftlichen Zustände seines Landes, des afrikanischen Kontinents einsetzt. Seine Proteste gegen die nigerianische Militärdiktatur brachten ihn immer wieder ins Gefängnis, auch in Isolationshaft – und für Jahre ins Exil.

Ich habe Wole Soyinka über Jahre hinweg mehrfach getroffen, dabei sind Fotos entstanden, anhand derer ich im Rahmen des „Bayreuther Stadtgespräch“s Leben und Wirken von Wole Soyinka reflektieren werde. Diese Fotos bilden die Grundlage für die Ausstellung anlässlich Wole Soyinkas 90-sten Geburtstages, die bis 28. August im Iwalewahaus gezeigt werden wird.

Und im Rahmen der Finissage dieser Ausstellung am 28. August wird mein Dokumentarfilm „Eine Kindheit in Nigeria“ zu sehen sein, den ich Im Jahr 1999 in Abeokuta und Isara mit und über Wole Soyinka realisieren konnte.

Vera Botterbusch

„Bilder einer Landschaft, Der Luberon“

Ein Film von Vera Botterbusch

Der Luberon, ein ostwestlich verlaufender Höhenzug zwischen dem Hochland des Vaucluse im Norden und dem Tal der Durance im Süden, gilt als Inbegriff einer provençalischenLandschaft: mit steinigkargen Höhen und schroffen Felstälern, windgebeutelten Hochplateaus und einer sowohl herben als auch lieblichen Vegetation. Mit alten Steinhäusern und gedrungenen kleinen Kirchen, die an die Hänge des – durch die Schlucht von Lourmarin geteilten – Petit und Grand Luberon geduckt sind. Hier suchten im 16. Jahrhundert die protestantischen Waldenser Zuflucht vor den sie verfolgenden Katholiken, bis ein Blutbad ihnen den Garaus machte und verwüsteteund verödete Dörfer hinterließ, wie etwa das Fort Buoux, das Ludwig XIV. zerstören ließ. Heute haben viele Künstler, Intellektuelle und Touristen den Luberon für sich entdeckt – Albert Camus hat seine letzten Lebensjahre in Lourmarin verbracht und ist dort begraben. 1977 wurde der Parc naturel régional du Lubéron gegründet. Mein Film spürt dem Wesen dieser Landschaft nach, das von den Menschen, die hier leben, geprägt wird. Ich habe die Schloßherrin im Château d’Ansouis besucht, den Filmfreak in der Jugendherberge, den Schäfer und Ziegenhirten, die Maler Serge Fiorio in Montjustin und Joe Downing in Ménèrbes, den Keramiker Jean Faucon in Apt.

Vera Botterbusch

Lesung mit und von Vera Botterbusch in der Autorengalerie 1

Im Rahmen der Ausstellungs-eröffnung „With kind regards“ (Künstler der Galerie) lese ich aus meinem Lyrikband „Im Takt der Gefühle oder Mein blauer Gedanke“, Lyrisches Tagebuch und andere Gedichte, Kulturmaschinen Verlag Freiburg, 2023.

Diese Sammlung von Gedichten ist eine Begegnung mit mir selbst. Zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Zwischen Traum und Erfahrung. Eine Reise in die Zonen des Bekannten und Unbekannten. Ein Spiegel von Wirklichkeit und Unwirklichkeit. Von Hoffnung, Enttäuschung und Bitternis. Ein Blick in die Realität

Vera Botterbusch

Lesung mit und von Vera Botterbusch im Münchner Literaturbüro

Reflexionen und Emotionen, Reisen nach innen und in die Ferne im Sinne von Baudelaires “tout est ordre et beauté/ luxe calme et volupté”

Ich lese unveröffentlichte Prosatexte, Begegnungen mit Menschen, Kunst und Landschaftserlebnisse und veröffentlichte Gedichte aus ihrem 2023 erschienen Lyrikband “Im Takt der Gefühle” oder “Mein blauer Gedanke”, Lyrisches Tagebuch und andere Gedichte.

Reflexionen und Emotionen, Reisen nach innen und in die Ferne im Sinne von Baudelaires “tout est ordre et beauté/ luxe calme et volupté”

Die Texte bewegen sich zum Teil auch in Griechenland und Frankreich.

Vera Botterbusch

Das Kalifornien der Poesie - Eine Reise mit Hans Christian Andersen nach Schweden

Ein Film von Vera Botterbusch

„Schweden! Du Land des tiefen Gefühls, der innigen Lieder, der klaren Ströme Heimat, wo wilde Schwäne im Nordlichtschimmer singen!“ So schreibt der berühmte dänische Märchenerzähler Hans Christian Andersen (1805-1875) im ersten Kapitel seines Buches „In Schweden“ („I sverrige“), das er 1851, zwei Jahre nach einer längeren Reise durch dieses Land veröffentlicht hat.

Das Buch berichtet von den einzelnen Etappen dieser Reise, die vom Värnersee durch den Göthakanal und die Schären bis nach Stockholm, Uppsala und zum Siljansee und Bergwerk von Falun geführt hat. Zugleich aber wechseln Reiseerlebnisse mit poetischen Einschüben und phantastischen Geschichten. So ist ein Werk entstanden, das nach Hans Christian Andersens eigenen Worten in der Verbindung von „Naturschilderung, Märchenhaftem, Humor und Poesie“ das Eigentümliche seiner Erzählweise offenbart.

Der Film von Vera Botterbusch hat die meisten der Reisestationen von Hans Christian Andersen nachvollzogen und ist damit der Einladung seines Buches zu einer poetischen Entdeckungsfahrt in Schweden gefolgt. Schweden als eine Schatzkammer der Fantasie, als ein „Kalifornien der Poesie“, mit Reichtümern, die sich auch schon am Wegesrand finden lassen.

Die Poesie ist für Hans Christian Andersen ein Land, das zu erforschen auch noch in dem winzigsten Wassertropfen sich lohnt, um der Vielfalt der Wahrnehmungen willen. Diese Wahrnehmungen vor Augen zu führen ist Aufgabe des Dichters. War Aufgabe dieses Films.

Vera Botterbusch

RELAX - BBK-Mitglieder stellen aus 2023

Bis zum 6. Januar 2024 ist in der Jahresausstellung BBK München meine Fotografie „Aus der Serie Kallisto “ von 2014 zu sehen. Irgendwie hat mich dieses Bild an den Mythos von der griechischen Nymphe „Kallisto“ („die Schönste“) erinnert, die von Zeus vergewaltigt wurde und dann ein trauriges Schicksal erlitt. Ich werde ja immer gefragt „was ist denn das“ und ich sage, dass ist nicht mein Thema. Mich inspiriert etwas was ich sehe, das fotografiere ich und assoziiere dann mit dem Bild etwas, was dann zum Titel führt..

Vera Botterbusch

Jahresausstellung im Kunstverein Passau

Bis zum 6. Januar 2024 ist in der Jahresausstellung im Kunstverein Passau in der Sankt-Anna-Kapelle meine Fotografie „Aus der Serie ‚Erinnerung' “ von 2015 zu sehen. Eine Arbeit, die mich immer wieder neu einlädt, ja inspiriert Spuren zu folgen: im Leben, in der Natur, in der Vorstellung, in der Zukunft.

Vera Botterbusch

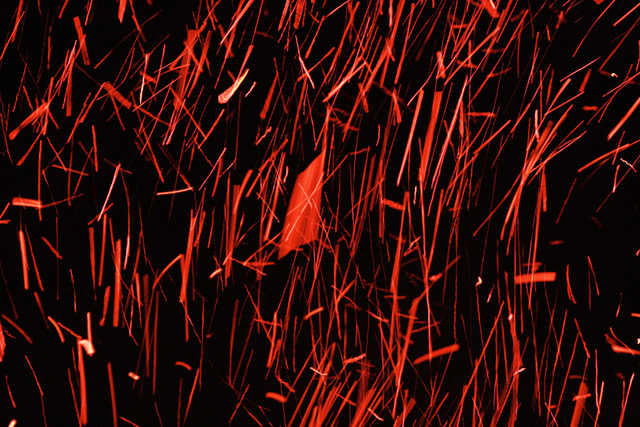

GEGEN.w.ART

Jahresausstellung/ ver.di bildende Kunst in Bayern

Foto © Vera Botterbusch

2013 ist dieses „Feuerfoto“ entstanden, das ich angesichts der Weltlage jetzt „Kein Spiel mit dem Feuer“ nenne oder auch „Gefahrenzone“.

Vera Botterbusch

Gute Zukunft

ver.di Kulturforum

Foto © Vera Botterbusch

Meine Fotografie „Canzone“ ist ein weiblicher Blick auf eine Zukunft, die Ruhe und Frieden bringen soll, mit einem Blick nach vorn, mit der Hoffnung, dass die Schwierigkeiten von „Wohnen und Leben“ in den Hintergrund treten.

Vera Botterbusch

Wege in die Freiheit

"Writers-in Exile" - Lesung in der Seidlvilla

Die viele positive Resonanz auf die bisherigen PEN-Abende „Wege in die Freiheit“ in der Münchner Seidlvilla zeigt, wie wichtig es ist, auf diese literarischen Wege in die Freiheit aufmerksam zu machen, angesichts der weltweiten angespannten politischen Situation, die immer wieder in den verschiedensten Ländern zu Übergriffen gegen die Bevölkerung und nicht zuletzt gegen die SchriftstellerInnen führt. Denn seit mehr als 20 Jahren setzt sich das PEN-Zentrum Deutschland mit seinen beiden Programmen „Writers-in-Prison“ und „Writers-in-Exile“ dafür ein, den in ihren Heimatländern verfolgten Schriftstellern und Journalisten zu helfen und sie zu schützen und mittels dreijähriger Stipendien zu unterstützen.

Beim diesjährigen Abend „Wege in die Freiheit“ wird Vera Botterbusch vier Writers-in-Exile-Stipendiat*innen vorstellen, die sich – allein schon wegen ihrer bedrückenden eigenen Erfahrungen - mit Menschenrechtsfragen auseinandersetzen, wie sie sich in der aktuellen Situation im Iran und Irak immer wieder stellen - als Beispiel für Menschenrechtsfragen überhaupt. Gelesen werden dazu Lyrik, Prosa und Essays. Im Anschluss an die Lesungen gibt es ein Gespräch mit dem Publikum.

Vera Botterbusch

München, Forum 2, 30. September 2023

Glücklich will ich sein oder Die Kunst zu leben -

Caroline Schlegel-Schelling

Ein Film von Vera Botterbusch

In ihrem 45minütigen Film, der 1999 für das Bayerische Fernsehen entstanden ist, betreibt die Münchner Autorin und Regisseurin Vera Botterbusch im Rahmen einer Spielhandlung mit Schauspielern (Tanja Kübler, Roman Dudler, Eva Mende, Silvia Fink, Thomas Koch, Angela Bohrmann und Oliver Boysen) eine Art Spurensuche und Vergegenwärtigung:

Eine heutige Germanistikstudentin setzt sich mit der Frühromantikerin Caroline Schlegel-Schelling im Rahmen einer Magisterarbeit auseinander. Zusammen mit ihrem Freund, einem Philosophiestudenten, besucht sie die historischen Orte (München, Jena, Weimar etc.) der Schriftstellerin, zitiert aus ihren Texten und erkundet das literarische Leben jener Zeit. Sie will Antworten finden auf die Frage, wie Caroline sich für die Französische Revolution begeistern konnte (sie gehörte zusammen mit Georg Forster - dem Weltumfahrer - zur "Mainzer Republik“) und dafür auf die Festung Königstein in Haft kam, wie sie zum Frühromantiker und Shakespeareübersetzer August Wilhelm Schlegel fand und wie sie diesen verließ, um den zwölf Jahre jüngeren Philosophen Friedrich Wilhelm Schelling zu heiraten. Kurz: Wie Caroline ein Leben führen konnte, das zu ihrer Zeit 'unmöglich' war, und das auch heute noch von außerordentlicher Courage zeugt.

München ist die letzte Lebensstation Carolines. Hierhin folgt sie Schelling, der es als Professor der Philosophie in der konservativ katholischen Atmosphäre Würzburgs, wohin er zunächst berufen war, nicht ausgehalten hatte..

Vera Botterbusch

Neue Blüten „Nympaea agens“

Der Seerosenkreis

An der Ausstellung zur Feier von 75 Jahren Seerosenkreis beteilige ich mich mit meinem „Valse triste“ - einer Fotografie, die in ihrer poetischen Melancholie vielleicht auch an die „Traumstadt Schwabing“ erinnert, wo ja nach den Schrecken von Krieg und Naziregime der Seerosenkreis seinen Anfang nahm, nach dem Motto "Kunst ist Leben - Leben ist Kunst“

Vera Botterbusch

Lyrische Exkursionen

Eine Lesung mit Vera Botterbusch, Ralph Roger Glöckler, Alma Larsen und Leander Sukov

Lyrische Exkursionen führen uns ins Land der Poesie und öffnen die Wahrnehmung für unbekannte Sprachbilder und verwöhnen uns mit bewegenden Sprachbildern. Die Münchner Lyrikerin Alma Larsen liest aus ihrem Gedichtband „Augenblick nach innen“, der Frankfurter Schriftsteller Ralph Roger Glöckler wird aus seinem gerade erschienenen Gedichtband "Kinderdämmerung. Gedichte aus 50 Jahren" lesen. Leander Sukov präsentiert Gedichte über Liebe, Einsamkeit und Schmerz aus seinem jüngst erschienenen Lyrikband "wenn die stadt erwacht, singt ein leichter kalter wind songs von polly scattergood". Ich werde den Abend moderieren und aus meinem Lyrikband: „Im Takt der Gefühle oder Mein blauer Gedanke, Lyrisches Tagebuch und andere Gedichte“ lesen.

Vera Botterbusch

Ausflüge in die Welt der Poesie

Eine Lesung mit Friedrich Ani, Vera Botterbusch, Tina Stroheker

In der Welt der Poesie begegnen uns Sprachbilder, die uns in bekannte und unbekannte Räume führen, vom Menschen erzählen, von Träumen. Der Münchner Autor Friedrich Ani wird aus seinen Gedichtbänden "Im Zimmer meines Vaters" und "Die Raben von Ninive" lesen. Ich werde durch den Abend führen und meinen vor Kurzem erschienenen Lyrikband vorstellen: „Im Takt der Gefühle oder Mein blauer Gedanke, Lyrisches Tagebuch und andere Gedichte“. Die Eislinger Schriftstellerin Tina Stroheker liest aus ihrem Gedichtband „Was vor Augen liegt“. Außerdem werden wir gemeinsam aus dem gerade erschienenen Lyrikband des 2019 verstorbenen Münchner Schriftstellers Klaus Konjetzky lesen: „39,4 oder Mich bringt was mich rettet um“ und andere Gedichte.

Vera Botterbusch

Ein provençalischer Pan

Der Schriftsteller Jean Giono

Ein Film von Vera Botterbusch

Foto © Vera Botterbusch

Jean Giono wurde 1895 als Sohn eines Schuhmachers und einer Büglerin in dem provençalischen Städtchen Manosque geboren und lebte dort bis zu seinem Tod 1970. Die Verwurzelung in den archaischen Lebens- und Landschaftsstrukturen seiner provençalischen Heimat hat das literarische Werk Jean Gionos bestimmt. Seine Romane und Erzählungen sind aus der sinnlichen Erfahrung dieser Landschaft und ihrer Menschen gewachsen. Schon früh hat Giono, der das Glück des einfachen Lebens, die natürliche Nähe zu den Dingen proklamierte, die drohende Zerstörung der Natur und die Gefährdung der ursprünglichen Lebenszusammenhänge erkannt. So erweist er sich fast als ein Prophet, als ein Vordenker heutiger alternativer Ideen. Mein Film “Ein provençalischer Pan“ ist eine Spurensicherung jener Glücksphilosophie, die dem Pazifisten Giono in den dreißiger Jahren eine große Anhängerschaft brachte und für die Jugend neue Maßstäbe setzte. Es geht darum, jenen Lebensraum vor Augen zu führen, in dem ein so gewaltiges dichterisches Werk, ein so ungewöhnlicher Lebensweg möglich waren. Eigene Aussagen Gionos und Gespräche mit seinen Weggefährten charakterisieren den inneren Standort eines Schriftstellers, der in der Provence das Lied der Welt gesungen hat.

Zum Auftakt lese ich vor der Filmpräsentation eine Kurzgeschichte von Jean Giono über die Gefährdung und Rettung des Waldes: „Der Mann mit den Bäumen“.

Vera Botterbusch

"Ich bewege mich in Sätzen auf mich zu"

Zum 80. Geburtstag des 2019 verstorbenen Münchner Schriftstellers Klaus Konjetzky

Am 31. Oktober 2019 ist der Münchner Schriftsteller Klaus Konjetzky gestorben, dessen Lebensmittelpunkt ab 1949 München war und dessen Weltwahrnehmung sich mittels der Poesie, der Sprache artikuliert. Am 2. Mai dieses Jahres hätte er seinen 80. Geburtstag gefeiert. Dieser Tag ist ein wichtiger Anlass, um sein literarisches Werk vorzustellen: „Ich bewege mich in Sätzen auf mich zu.“ Der Abend wird in diesem Sinne in Wort und Klang seine Person und sein Werk würdigen. Klaus Konjetzky - malender und komponierender Autor - war Mitbegründer der „Wortgruppe München“, Mitherausgeber der „Literarischen Hefte“, Redakteur und Mitherausgeber des „Kürbiskern“. Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks, Literatur- und Musikkritiker der Süddeutschen Zeitung. Wir werden vor allem aus den in diesem Jahr neu veröffentlichten Werken lesen: aus dem Gedichtband „39,4 oder mich bringt, was mich rettet um“, aus den literatur-philosophischen „Voices“ und aus dem München-Krimi „Der Fall Franz“. Laura Konjetzky wird eigene Werke am Flügel spielen.

Vera Botterbusch

Wochenende der Poesie

Frühlingsgefühle heißt diese Lesereihe des Kulturmaschinen-AutorInnen-Verlags in Bingen. Ich lese aus meinem Gedichtband „Im Takt der Gefühle“ oder „Mein blauer Gedanke“ und versuche einen Strauss bunter Blumen zu binden, die aus meinem „Lyrisches Tagebuch“ stammen und sich mit Knospen der "Philosophie des Alltags für den Hausgebrauch“ verbinden und meersalzgetränkten Impressionen aus Griechenland.

Vera Botterbusch

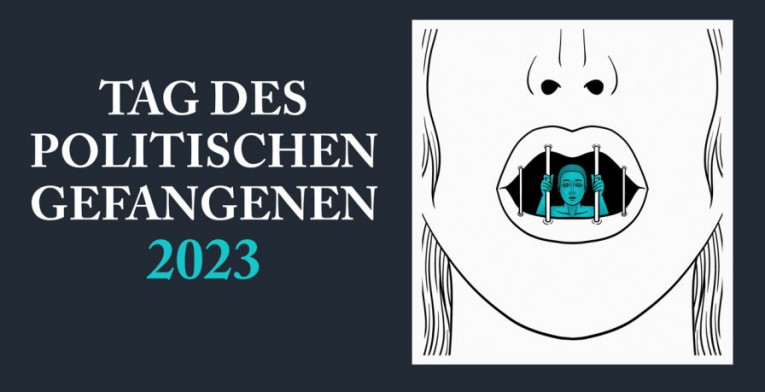

Für die Freiheit des Wortes

Eine Lesung zum Welttag des politischen Gefangenen

Entsprechend der Charta des internationalen PEN-Clubs (die Abkürzung PEN steht für Poets, Essayists, Novelists) setzen sich ihre Mitglieder für die Freiheit des Wortes ein. Aber in vielen Ländern der Welt werden Menschen, die sich für die Freiheit des Wortes einsetzen, verfolgt, inhaftiert, gefoltert und mit dem Tode bedroht oder zu Tode gebracht. Deshalb lesen in Erinnerung an verfolgte SchriftstellerInnen und u.a. auch an die Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland, Simone Barrientos, Vera Botterbusch, Tanja Kinkel, Dagmar Leupold, Christoph Lindenmeyer, Johano Strasser, Gabriele Pommerin-Götze und Cornelia Zetzsche eigene literarische Texte mit dem Bezug zum verhinderten, verbogenen oder gar verbotenen Wort sowie außerdem Prosa und Lyrik u.a. von auch heute noch politisch verfolgten und verfemten Autorinnen und Autoren.

Vera Botterbusch

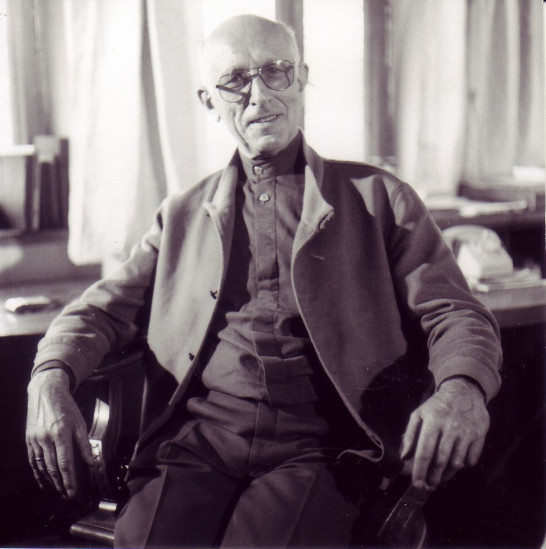

Die lange Rede, die ich bin

Der Dichter Louis Aragon

Ein Film von Vera Botterbusch

Am 24. Dezember 1982 ist Louis Aragon 85jährig in Paris gestorben, ein Dichter, der einerseits in Frankreich mit Victor Hugo verglichen wird, andererseits als Künstler, Kommunist und Zeitgenosse immer auch umstritten war.

Aragon ist ein „poète engagé“. Sein Leben war die Literatur, auch die vielbesungene Liebe zu seiner Frau Elsa Triolet erscheint wie eine literarische Manifestation. Und sein Leben war ein Spiel mit verschiedenen Masken, Rollen, Gesichtern. Seine öffentlichen Einlassungen und Auftritte, seine künstlerischen und kulturpolitischen Kontroversen faszinierten und provozierten über Jahrzehnte hinweg - von seinen Anfängen als Surrealist bis zum engagierten Kämpfer in der Résistance und als Leiter der Literaturzeitschrift „Lettres françaises“.

Mein Film, der 1983 in Paris, kurz nach Aragons Tod, in seiner Wohnung in der Rue de Varenne entstand, porträtiert den Dichter Aragon anhand seines Werkes - wie auch durch die Gespräche mit seinem Malerfreund André Masson (dem Aragon 1926 seinen zweiten Roman „Le Paysan de Paris“ gewidmet hat) und seinem Schriftstellerfreund Philippe Soupault (ein Weggefährte aus der Zeit des Surrealismus) - und zeigt ihn als eine große Persönlichkeit der europäischen Literatur des 20. Jahrhunderts.

Vera Botterbusch

ALLES IMMER JETZT

BBK-Mitglieder stellen aus 2022

Foto © Vera Botterbusch

„Crescendo“ habe ich dieses Foto genannt, ein Motiv, das ich 2013 auf Sizilien in einer Hausruine entdeckte und das mir viele Geschichten zu erzählen schien. Und so passt es mit seiner poetischen Zeitlosigkeit irgendwie zur diesjährigen Mitgliederausstellung des BBK: „ALLES IMMER JETZT“.

Vera Botterbusch

Oppeln, 7. Dezember 2022 um 17.00 Uhr

Jede Straße führt in die Kindheit

Der Schriftsteller Horst Bienek

Ein Film von Vera Botterbusch

Am 7. Mai 1990 wurde der Schriftsteller Horst Bienek 60 Jahre alt. Das war Anlass für ein Porträt des gebürtigen Oberschlesiers aus Gleiwitz – dem heutigen Gliwice. Nach dem Krieg lebte er zunächst in der DDR, dann wur-de er in Brechts Theaterklasse Meisterschüler, danach verbrachte er vier Jahre in einem russi-schen Zwangsarbeiterlager. 1955 kam Horst Bienek in die Bundesrepublik und trat mit Lyrik und Prosa hervor, die das eigene Erleben der Gefangenschaft als literarisches Thema auf-griff: besonders in der „Zelle“, jenen Roman über Schuld und Schuldzuweisung, den Bienek später auch selbst verfilmte. Mit seiner an-schließenden Romantetralogie „Die erste Polka“, „Septemberlicht“, „Zeit ohne Glocken“, „Erde und Feuer“ hat Horst Bienek seiner ober-schlesischen, heute polnischen Heimat ein Denkmal gesetzt und seine Literatur als eine Annäherung an die verlorene, wiederzufindende Zeit der Kindheit konzipiert, die für ihn letztlich die innere Heimat des Menschen ausmacht.

Der Film von Vera Botterbusch – mit einer Gedichtzeile von Horst Bienek als Titel – hat diese Spurensuche von Heimat und Kindheit, Zeit und Erinnerung in den Mittelpunkt gestellt. Aufnahmen und Begegnungen in Gliwice verbinden sich mit Gesprächen mit Horst Bienek, der seit den 70er Jahren in Ottobrunn lebte und dort auch bildnerisch arbeitete. Es geht um die Vorstellung einer Welt, die der Schriftsteller Horst Bienek mit geschichtlich-psychologischer Präzisionsarbeit sichtbar gemacht und damit in die zeitlose Wirklichkeit der Literatur überführt hat. Am 7. Dezember 1990 ist Horst Bienek gestorben.

Vera Botterbusch

Finissage mit Vera Botterbusch

in ihrer Foto-Ausstellung „So nah und fern: Chiffren und Chimären“

Am finalen Ausstellungstag, Sonntag, 13. November, wird Vera Botterbusch ab 16.30 Uhr die Besucher durch ihre Werkschau führen und für Fragen zur Verfügung stehen: Fotografieren heißt für mich entdecken. In der Wirklichkeit, die mich umgibt, den Zauber der Elemente spüren. Mich öffnen für eine neue, andere Wirklichkeit. Eintauchen in unbekannte Welten. Schein und Sein. So nah und fern. Chiffren und Chimären. Resonanzen. Das Echo der Bilder spüren, das in den Dingen liegt. Abglanz und Widerschein. In meinen Zeichnungen lasse ich mich treiben, folge ich den Strukturen, den Bedürfnissen von Fläche und Strich, überlasse ich mich der Kreide, um ein kleines Universum von Augenblicken und Möglichkeiten zu skizzieren. Bei meinen Fotografien versuche ich, der Wirklichkeit eine andere Wirklichkeit zu entlocken, eine poetische Wirklichkeit, die sich im Spiel der Elemente verbirgt, die Licht und Wasser, Feuer und Eis malen und zeichnen lässt. Die Versenkung ins Elementare der Welt bringt Verborgenes, Rätselhaftes, Phantastisches zur Anschauung: poetisch und abstrakt. Bilder, die mich ins Rätselhafte führen, einen Raum der Poesie öffnen, die mir – wie ein Abglanz verlorener Paradiese - Gefühle und Erinnerungen zeigen.

Vera Botterbusch

Lesung mit Vera Botterbusch

in ihrer Foto-Ausstellung „So nah und fern: Chiffren und Chimären“

Bei der Lesung im Rahmen meiner Foto-Ausstellung „So nah und fern: Chiffren und Chimären“ in der Stadt-Galerie in Dillingen werde ich meinen Gedichtband „Im Takt der Gefühle oder Mein blauer Gedanke“, „Lyrisches Tagebuch und andere Gedichte“ vorstellen und daraus lesen, wie auch den Gedichtband des Münchner Schriftstellers Klaus Konjetzky „39,4 oder Mich bringt was mich rettet um“. Außerdem werde ich Gedichte von Heinz Piontek lesen, der in Dillingen und später auch in Lauingen lebte, wo es heute ein Heinz-Piontek-Museum gibt.

Vera Botterbusch

Alsdorf, Donnerstag, 29. 9. 2022

Aachen, Freitag, 30. September, 2022

Glücklich will ich sein oder Die Kunst zu leben -

Caroline Schlegel-Schelling

Ein Film von Vera Botterbusch

Am 2. September 1763 wurde Caroline Schlegel-Schelling geboren, diese große Frauengestalt, deren Briefe zu den Schätzen der deutschen Romantik gehören!

In ihrem 45minütigen Film, der 1999 für das Bayerische Fernsehen entstanden ist, betreibt die Münchner Autorin und Regisseurin Vera Botterbusch im Rahmen einer Spielhandlung mit Schauspielern (Tanja Kübler, Roman Dudler, Eva Mende, Silvia Fink, Thomas Koch, Angela Bohrmann und Oliver Boysen) eine Art Spurensuche und Vergegenwärtigung mit Zitaten aus ihren Texten und erkundet das literarische Leben jener Zeit.

Eine Literaturstudentin und ein Philosophiestudent reisen an die Lebensorte von Caroline Schlegel-Schelling, deren letzte Lebensstation München war - nach Jahren in ihrer Geburtsstadt Göttingen, im Harz, in Jena und Weimar. Hierhin folgt sie Schelling, der es als Professor der Philosophie in der konservativ katholischen Atmosphäre Würzburgs, wohin er zunächst berufen war, nicht ausgehalten hatte.

Der Film sucht Antworten auf die Frage, wie sich Caroline für die Französische Revolution begeistern konnte (sie gehörte zusammen mit Georg Forster dem Weltumfahrer zur "Mainzer Republik“) und dafür auf die Festung Königstein in Haft kam, wie sie zum Shakespeareübersetzer August Wilhelm Schlegel fand und wie sie diesen verließ, um den zwölf Jahre jüngeren Philosophen Friedrich Wilhelm Schelling zu heiraten. Kurz: Wie Caroline ein Leben führen konnte, das zu ihrer Zeit 'unmöglich' war, und das auch heute noch von außerordentlicher Courage zeugt.

Vera Botterbusch

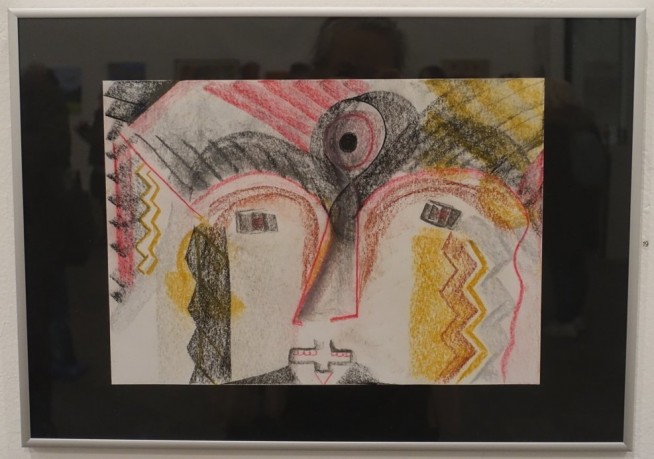

So nah und fern: Chiffren und Chimären

Fotografien und Zeichnungen von Vera Botterbusch

Fotografieren heißt für mich entdecken. In der Wirklichkeit, die mich umgibt, den Zauber der Elemente spüren. Mich öffnen für eine neue, andere Wirklichkeit. Eintauchen in unbekannte Welten. Schein und Sein. So nah und fern. Chiffren und Chimären. Resonanzen. Das Echo der Bilder spüren, das in den Dingen liegt. Abglanz und Widerschein. Kopflandschaften. Innen-Räume. Geträumte Paradiese. Ein Dialog von Formen und Farben. Die Dinge sprechen und tönen. Im Schauen wachsen die Bilder. Die Versenkung ins Elementare der Welt bringt Verborgenes, Rätselhaftes, Phantastisches zur Anschauung: poetisch und abstrakt. Bilder, die mich ins Rätselhafte führen, einen Raum der Poesie öffnen, die mir – wie ein Abglanz verlorener Paradiese - Gefühle und Erinnerungen zeigen.

In meinen Zeichnungen lasse ich mich treiben, folge ich den Strukturen, den Bedürfnissen von Fläche und Strich, überlasse ich mich der Kreide, um ein kleines Universum von Augenblicken und Möglichkeiten zu skizzieren. Bei meinen Fotografien versuche ich, der Wirklichkeit eine andere Wirklichkeit zu entlocken, eine poetische Wirklichkeit, die sich im Spiel der Elemente verbirgt, die Licht und Wasser, Feuer und Eis malen und zeichnen lässt.

Vera Botterbusch

SUMMERlife - Lesen unterm Schirm

Foto © Vera Botterbusch

Ich lese Lyrik und Prosa: aus meinem Gedichtband „Im Takt der Gefühle“ oder „Mein blauer Gedanke“, aus „Lyrisches Tagebuch“, aus "Philosophie des Alltags für den Hausgebrauch", Reiseimpressionen aus Griechenland und der Südsee.

Vera Botterbusch

Das Spiel mit dem Feuer

Vera Botterbusch liest Feuergedichte in Rahmen ihrer Ausstellung

Ein lyrischer Spaziergang durch die Literaturgeschichte: z

von Shakespeare bis Conrad Ferdinand Meyer und Edurad Möricke, von Max Dauthendey bis Klaus Konjetzky, von Annette von Droste-Hülshoff bis Vera Botterbusch, von James Krüss und Leander Sukov, von Clemens Brentano bis Harald Gröhler, Georg Trakl und vielen anderen.

Gedichte, in denen das Element Feuer wie in flammenden Wortbildern aufscheint und Blitzlichter wirft auf unser Leben, unsere Wirklichkeit. Feuerfantasien, in denen wir surreale Landschaften entdecken können, leuchtende, sprühende Befindlichkeiten und Klanggebilde. Das Feuer erfindet Geschichten. Das Feuer schreibt Gedichte.

Vera Botterbusch

Ochsenfurter Lesefest

Ich lese aus meinem Gedichtband „Im Takt der Gefühle“ oder „Mein blauer Gedanke“, mit dem Schwerpunkt auf Gedichten, die bei meinen diversen Griechenlandaufenthalten entstanden sind,

wie Gedichte zum Meer und zur griechischen Mythologie!

Anschließend gibt es ein Gespräch mit den Besuchern des Lesefests.

Vera Botterbusch

Das Spiel mit dem Feuer

Fotografien von Vera Botterbusch

Dem Zauber der Elemente, die unser Leben bestimmen, kann man sich schwer entziehen. Er ist unergründlich. Und faszinierend. Immer wieder überraschend in seiner Magie, in der Vielfalt von Formen und Farben, von Tönen und Klängen.

Wir bewegen uns in einem Kosmos voller beseelter, sprechender Geheimnisse, die ein Atem, ein Geist durchweht, den wir nicht fassen können. Aber wir können teilhaben am Spiel der Bilder, in denen sich ihre Aura, der Zauber der Elemente zeigt: mal heftig und betörend, mal verhalten und still.

Feuer übt auf mich eine besondere Faszination aus durch seine durchdringende Lebendigkeit, die gestaltende Kraft seiner Flammen, die zarte Poesie seiner Funken, seine unablässig changierende bildmächtige Zeichensprache, die spannenden Farbwechsel zwischen Schwarz und Rot und Gelb in all seinen Abstufungen.

Das Feuer hat seine Launen, ist kapriziös. Ich folge ihm mit der Kamera. Und es führt mich zurück in Geschichten. Verkohlte Wege. Ausgelöschtes Leben. Versunkenes. Natur. Das Feuer kreiert Räume, Bühnenbilder, Tänze, Spiralen. Es lässt Erinnerungen aufscheinen. Es wirft Blitzlichter auf einst Bedeutsames. So sind meine Fotografien Streifzüge durch die Geschichte, Entdeckungen und Gedenktafeln für Gewesenes.

Im Er-Finden und Er-Fassen dieser Bilder überlasse ich mich dem elementaren Zauber, trete ich ein in eine neue Welt und erlebe die grenzenlose Un-Wirklichkeit aller Erschei-nungen..

Vera Botterbusch

Gotha, Historisches Rathaus, 12. Mai 2022

Glücklich will ich sein oder Die Kunst zu leben -

Caroline Schlegel-Schelling

Ein Film von Vera Botterbusch

Vor der offiziellen Eröffnung der PEN-Jahrestagung zeigt die Stadt Gotha in Anwesenheit von Oberbürgermeister Knut Kreuch diese Spieldokumentation von Vera Botterbusch "Glücklich will ich sein oder Die Kunst zu leben, Caroline Schlegel-Schelling“. Caroline Schlegel-Schelling besuchte in Gotha ein Mädchenpensionat und blieb Gotha durch ihre Brieffreundschaft mit Luise Gatter, geb. Stieler, lebenslang verbunden. In ihrem 45minütigen Film, der 1998 für das Bayerische Fernsehen entstanden ist, betreibt die Münchner Autorin und Regisseurin Vera Botterbusch im Rahmen einer Spielhandlung mit SchauspielerInnen (Tanja Kübler, Roman Dudler, Eva Mende, Silvia Fink, Thomas Koch, Angela Bohrmann und Oliver Boysen) eine Art Spurensuche und Vergegenwärtigung.Eine Literaturstudentin und ein Philosophiestudent reisen an die Lebensorte von Caroline Schlegel-Schelling, deren letzte Lebensstation München war - nach Jahren in ihrer Geburtsstadt Göttingen, im Harz, in Gotha, Jena und Weimar.

Der Film sucht Antworten auf die Frage, wie sich Caroline für die Französische Revolution begeistern konnte (sie gehörte zusammen mit Georg Forster dem Weltumfahrer zur "Mainzer Republik“) und dafür auf die Festung Königstein in Haft kam, wie sie zum Shakespeareübersetzer August Wilhelm Schlegel fand und wie sie diesen verließ, um den zwölf Jahre jüngeren Philosophen Friedrich Wilhelm Schelling zu heiraten. Kurz: Wie Caroline, deren Briefe zu den Schätzen der deutschen Romantik gehören, ein Leben führen konnte, das zu ihrer Zeit 'unmöglich' war, und das auch heute noch von außerordentlicher Courage zeugt.

Vera Botterbusch

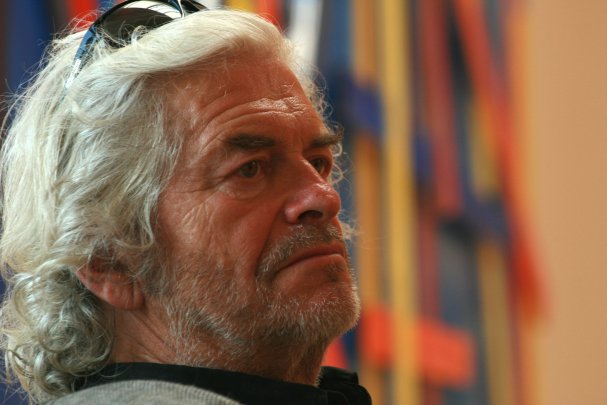

Vera Botterbusch liest aus dem Carl-Amery-Roman

"Die Wallfahrer"

Foto: Albrecht Schinnerer

„Mit diesem Buch gehe ich aufs Ganze“, hat Carl Amery zu seinem 1986 erschienenen Roman „Die Wallfahrer“ gesagt.

Und in der Tat: „Die Wallfahrer" ist ein Werk, in dem der Münchner Schriftsteller Carl Amery (1922-2005) all seine Themen miteinander verknüpft. Ökologische Fragen, katholische Tradition und bayerische Geschichte verbinden sich mit den Mitteln von Science Fiction zu einem Ganzen und werden, auf der Suche nach „Erlösung“, geradezu miteinander verschmolzen. Auf knapp 400 Seiten werden vier Jahrhunderte durchlaufen, unterschied-lichste Menschen vorgestellt, Einsiedler, Kapuziner, Komödianten – und auch der Mörder von Kurt Eisner. Im Zentrum des Romans steht die Wallfahrtskirche „Unserer Lieben Frau“ von Tuntenhausen.

Vera Botterbusch

Themen-Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstler/Innen

in ver.di Bayern

Foto © Vera Botterbusch

Mit meiner Fotografie „Rendez-Vous im weiten Winkel“ greife ich das Thema dieser Ausstellung auf: „Weit-Winkel“. Es geht darum, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, die Dimensionen des Weltgeschehens in den eigenen Kosmos, in die eigene Bandbreite mit aufzunehmen. Ich will darauf aufmerksam machen, wie wichtig und sinnvoll es ist, den gewohnten Aktions-Raum zu verlassen, neue Perspektiven zu entwickeln, nicht im Bekannten und Vertrauten stehen zu bleiben, sondern einen Schritt nach vorn zu wagen.

Vera Botterbusch

Im Rahmen des Amery-Festivals zum 100. Geburtstag:

Die Zeit die wir noch haben

Carl Amery - Ein bayerischer Querdenker

Ein Film von Vera Botterbusch

Foto: Albrecht Schinnerer

Die Herkunft aus dem gebildeten und weltoffenen katholischen Bildungsbürgertum, die Schuljahre in Freising und Passau, die Studienjahre in den USA haben den gebürtigen Münchner Schriftsteller Carl Amery (1922-2005) entscheidend geprägt und ihn zu einer humorigen und dennoch scharfen Auseinandersetzung mit den Zukunftsaussichten einer stetig wachsenden Gesellschaft und zu einem kritischen Blick auf seine geliebte Heimat angeregt.

So wurde, ist und bleibt Carl Amery (Pseudonym für Christian Meyer) nicht nur ein „kritischer Denker“, ein „engagierter Linkskatholik“ und ein Mahner und Warner vor der ökologischen Weltkatastrophe. Sein politisches, ja aufklärerisches Engagement, seine Einlassungen in Fragen von Ökologie und Ideologie haben ihn als Schriftsteller geprägt, durch seine Originalität, die aufklärerische Provokation und sein bayerisches Querdenken. Ihm geht es immer um die Mündigkeit des Einzelnen, um den Kampf gegen menschliche Dummheit und Kälte, um die ökologische Chance in der „Zeit, die wir (noch) haben". Der Film von Vera Botterbusch führt in die geistige Welt dieses bodenständigen Visionärs, der mit seiner zornigen Liebe zu Bayern spielerisch zwischen Vergangenheit und Zukunft, Wissenschaft und Science Fiktion pendelt und daraus die Gegenwart begreift. Das Filmporträt stellt den Schriftsteller Carl Amery als einen Zeitgenossen vor, der mit grimmigem, entwaffnendem Humor gesellschaftliche Zustände anprangert, gegen die menschliche Dummheit agiert und ein Leben für die Zukunft denkt.

Vera Botterbusch

Weiteres Highlights beim Carl-Amery-Festival zum 100. Geburtstag

Volltextlesung „Der Untergang der Stadt Passau"

Foto: Carl Amery 1991 Foto © Vera Botterbusch

Dieser Science-Fiction-Roman von Carl Amery aus dem Jahr 1975 steht sicher im Zusammenhang mit der Ölkatastrophe von 1973 und zeigt den Autor als einen engagierten Umweltaktivisten, der vor der Umwelt-zerstörung warnt. Der in Passau angesiedelte Roman spielt nach einer verheerenden Pestepidemie, die fast die gesamte Menschheit vernichtet hat – nur noch 50.000 Nomaden ziehen durch Europa und allein in Passau gibt es Elektrizität, Lebensmittel und einen Bürgermeister, der „Scheff“ genannt wird. Doch bald zeigt sich deutlich: diese kleine Ansammlung von Menschen, ja diese kleine Zivilisation kann und wird nicht überleben.

Letztlich werden sie von Rosenheimern und Ungarn ausgelöscht.

Vera Botterbusch

Weiteres Highlights beim Carl-Amery-Festival zum 100. Geburtstag

%20Vera%20Botterbusch%20.jpeg)

Foto: Carl Amery 1991 Foto © Vera Botterbusch

Das Geheimnis der Krypta ist ein 1990 erschienener realistisch-phantastischer Roman von Carl Amery, in dessen Mittelpunkt die Bestiensäule im Freisinger Dom steht wie auch der mit durchaus biographischen Zügen ausgestattete Historiker Korbinian Irlböck, der zu Studienzwecken aus den USA in seine Heimatstadt Freising zurückgekehrt ist um im Zusammenhang mit der Bestiensäule sein Forschungsprojekt der Spagistik zu verfolgen.

Vera Botterbusch

Eröffnung des Amery-Festivals mit:

Die Zeit die wir noch haben

Carl Amery - Ein bayerischer Querdenker

Ein Film von Vera Botterbusch

Foto: Albrecht Schinnerer

Die Herkunft aus dem gebildeten und weltoffenen katholischen Bildungsbürgertum, die Schuljahre in Freising und Passau, die Studienjahre in den USA haben den gebürtigen Münchner Schriftsteller Carl Amery (1922-2005) entscheidend geprägt und ihn zu einer humorigen und dennoch scharfen Auseinandersetzung mit den Zukunfts-aussichten einer stetig wachsenden Gesellschaft und zu einem kritischen Blick auf seine geliebte Heimat angeregt.

So wurde, ist und bleibt Carl Amery (Pseudonym für Christian Meyer) nicht nur ein „kritischer Denker“, ein „engagierter Linkskatholik“ und ein Mahner und Warner vor der ökologischen Weltkatastrophe. Sein politisches, ja aufklärerisches Engagement, seine Einlassungen in Fragen von Ökologie und Ideologie haben ihn als Schriftsteller geprägt, durch seine Originalität, die aufklärerische Provokation und sein bayerisches Querdenken. Ihm geht es immer um die Mündigkeit des Einzelnen, um den Kampf gegen menschliche Dummheit und Kälte, um die ökologische Chance in der „Zeit, die wir (noch) haben". Der Film von Vera Botterbusch führt in die geistige Welt dieses bodenständigen Visionärs, der mit seiner zornigen Liebe zu Bayern spielerisch zwischen Vergangenheit und Zukunft, Wissenschaft und Science Fiktion pendelt und daraus die Gegenwart begreift. Das Filmporträt stellt den Schriftsteller Carl Amery als einen Zeitgenossen vor, der mit grimmigem, entwaffnendem Humor gesellschaftliche Zustände anprangert, gegen die menschliche Dummheit agiert und ein Leben für die Zukunft denkt.

Vera Botterbusch

Wege in die Freiheit

Ein Abend mit 4 Writers-in-Exile-Stipendiatinnen

zu Menschenrechtsfragen und Genderstudien

mit Lyrik und Prosa

Seit mehr als 20 Jahren setzt sich das deutsche PEN-Zentrum mit seinen beiden Programmen „Writers-in-Prison“ und „Writers-in-Exile“ dafür ein, den in ihren Heimatländern verfolgten Schriftstellern und Journalisten zu helfen und sie zu schützen und mittels dreijähriger Stipendien zu unterstützen.

In München leben zurzeit in den drei für die StipendiatInnen vom PEN und vom Münchner Kulturreferat bereitgestellten Wohnun-gen Volha Hapejewa eine junge Dichterin und Literaturwissenschaftlerin aus Minsk (Belarus), Stella Nyanzi, eine ugandische Anthropologin, Gender-Forscherin und Dichterin und Anisa Jafarimehr, eine Schriftstellerin und Kultur-Aktivistin aus dem Iran. Außerdem leben zwei Stipendiatinnen in Nürnberg: Nazli Karabiyikoglu eine junge Dichterin aus der Türkei.

Sie wurden wegen ihrer freiheitlichen Gesinnung und ihres gesellschaftspolitischen Engagements in Ihren Heimatländern unterdrückt, verfolgt und auch in Haft genommen wurden. Sie werden Texte lesen, in denen sie ihr „neues Leben“ reflektieren.

Vera Botterbusch – Mitglied des deutschen PEN-Zentrums - wird sie vorstellen, den Abend moderieren und die deutschen Übersetzungen lesen.

Vera Botterbusch

Jede Straße führt in die Kindheit

Der Schriftsteller Horst Bienek

Ein Film von Vera Botterbusch

Am 7. Mai 1990 wurde der Schriftsteller Horst Bienek 60 Jahre alt. Das war Anlass für ein Porträt des gebürtigen Oberschlesiers aus Gleiwitz – dem heutigen Gliwice. Nach dem Krieg lebte er zunächst in der DDR, dann wur-de er in Brechts Theaterklasse Meisterschüler, danach verbrachte er vier Jahre in einem russi-schen Zwangsarbeiterlager. 1955 kam Horst Bienek in die Bundesrepublik und trat mit Lyrik und Prosa hervor, die das eigene Erleben der Gefangenschaft als literarisches Thema auf-griff: besonders in der „Zelle“, jenen Roman über Schuld und Schuldzuweisung, den Bienek später auch selbst verfilmte. Mit seiner an-schließenden Romantetralogie „Die erste Pol-ka“, „Septemberlicht“, „Zeit ohne Glocken“, „Er-de und Feuer“ hat Horst Bienek seiner ober-schlesischen, heute polnischen Heimat ein Denkmal gesetzt und seine Literatur als eine Annäherung an die verlorene, wiederzufinden-de Zeit der Kindheit konzipiert, die für ihn letztlich die innere Heimat des Menschen aus-macht.

Der Film von Vera Botterbusch – mit einer Ge-dichtzeile von Horst Bienek als Titel – hat diese Spurensuche von Heimat und Kindheit, Zeit und Erinnerung in den Mittelpunkt gestellt. Auf-nahmen und Begegnungen in Gliwice verbin-den sich mit Gesprächen mit Horst Bienek, der seit den 70er Jahren in Ottobrunn lebte und dort auch bildnerisch arbeitete. Es geht um die Vorstellung einer Welt, die der Schriftsteller Horst Bienek mit geschichtlich-psychologischer Präzisionsarbeit sichtbar gemacht und damit in die zeitlose Wirklichkeit der Literatur überführt hat. Am 7. Dezember 1990 ist Horst Bienek gestorben.

Vera Botterbusch

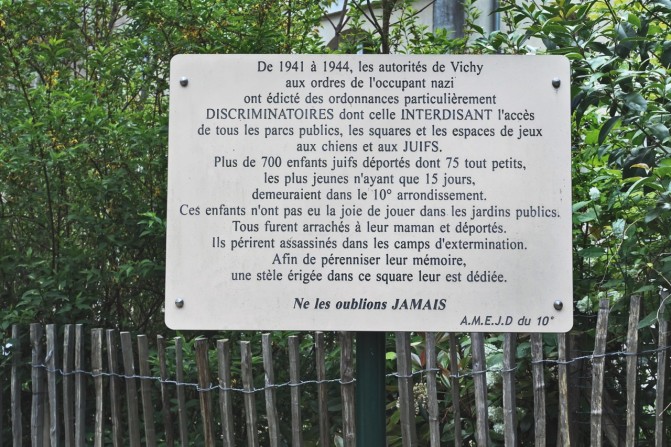

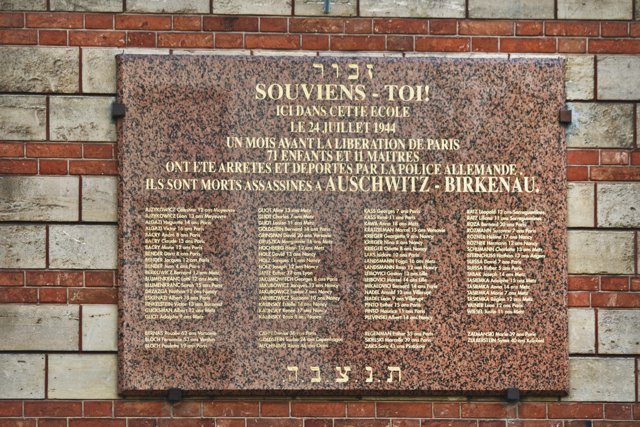

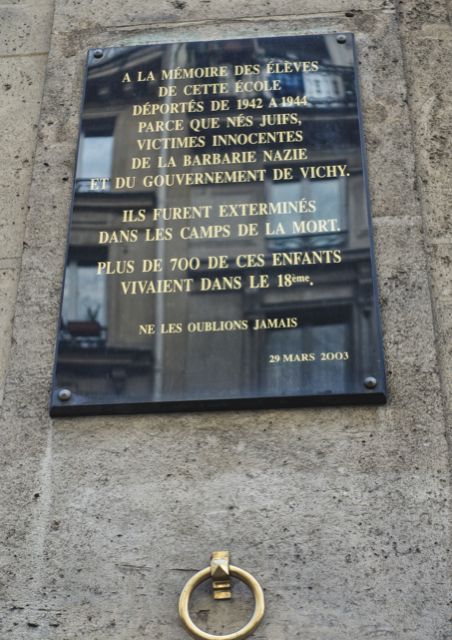

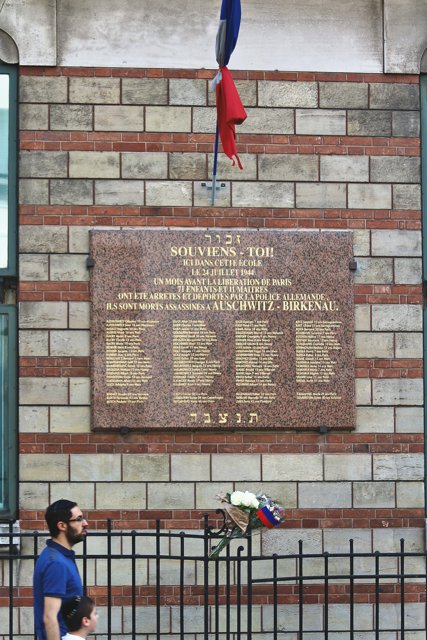

München, 9.12.2021 - 15.01.2022

SHARING

BBK-Mitglieder stellen aus 2021

Foto © Vera Botterbusch

Mit dieser Fotografie möchte ich an die Spuren, ja die Gräueltaten der deutschen Okkupation während des Zweiten Weltkriegs in Paris erinnern, an die Deportation der Juden und die Erinnerungskultur in Paris.

Vera Botterbusch

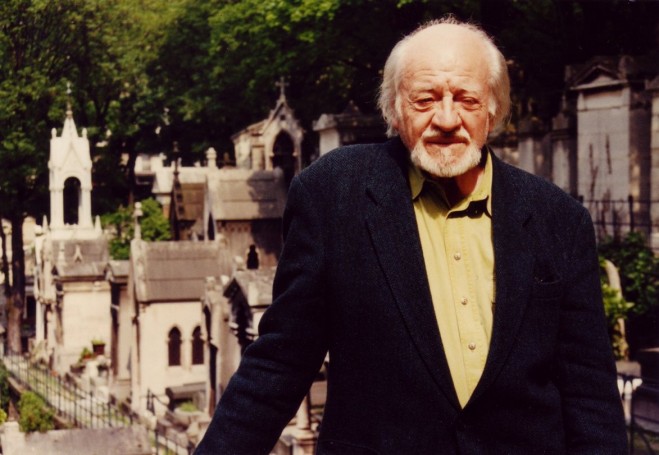

Schräg im Nichts

Der Dichter Wolfgang Bächler

Ein Film von Vera Botterbusch

Foto © Vera Botterbusch

"Wolfgang Bächler gehört zu den ganz wenigen Lyrikern, die mich interessieren, an deren Weg ich glaube." Was Gottfried Benn 1950 über den ersten Gedichtband Bächlers, "Die Zisterne", schrieb, hat sich bewahrheitet. In der Tat gehört der 1925 in Augsburg geborene, 2007 in München verstorbene Poet zu den bedeutenden deutschen Nachkriegsdichtern. Gedichte - wie "Lichtwechsel", 1955, "Türklingel", 1962, "Ausbrechen", 1976 und "Nachtleben" 1982 - verbinden die Tradition der Naturlyrik mit Einflüssen des Surrealismus, spiegeln seine individuellen und gesellschaftlichen Hoffnungen und Einbrüche. Wolfgang Bächler, der zu den Gründern der legendären "Gruppe 47" gehörte, hat nie die Augen verschlossen vor der Wirklichkeit, in der er lebte. Er hat sich ihr poetisch genähert und auch satirisch, in den Prosatexten von "Stadtbesetzung", 1979, in seinen beiden Romanen "Der nächtliche Gast", und "Einer, der auszog, sich köpfen zu lassen", 1990. Er hat sie mit den Augen eines Kranken, eines Manisch-Depressiven gesehen und in den "Traumprotokollen", 1972 und 1988, zu "Nachrichten aus einem beschädigten Leben" verdichtet. "Schräg im Nichts" heißt ein frühes Gedicht von Wolfgang Bächler. "Schräg im Nichts" nenne ich meinen Film über diesen Dichter, dem die Einsamkeit, die Unzugehö-rigkeit zur zentralen Lebenserfahrung wurde. Im Zentrum dieses Filmporträts steht ein Ge-spräch mit Wolfgang Bächler und eine gemein-same Reise nach Frankreich, nach Paris, die Stadt, die für den Dichter der Ort seiner Sehnsucht war.

Vera Botterbusch

Ratingen, 7. Dezember 2021

Jede Straße führt in die Kindheit

Der Schriftsteller Horst Bienek

Ein Film von Vera Botterbusch

Am 7. Mai 1990 wurde der Schriftsteller Horst Bienek 60 Jahre alt. Das war Anlass für ein Porträt des gebürtigen Oberschlesiers aus Gleiwitz – dem heutigen Gliwice. Nach dem Krieg lebte er zunächst in der DDR, dann wur-de er in Brechts Theaterklasse Meisterschüler, danach verbrachte er vier Jahre in einem russi-schen Zwangsarbeiterlager. 1955 kam Horst Bienek in die Bundesrepublik und trat mit Lyrik und Prosa hervor, die das eigene Erleben der Gefangenschaft als literarisches Thema auf-griff: besonders in der „Zelle“, jenen Roman über Schuld und Schuldzuweisung, den Bienek später auch selbst verfilmte. Mit seiner an-schließenden Romantetralogie „Die erste Polka“, „Septemberlicht“, „Zeit ohne Glocken“, „Er-de und Feuer“ hat Horst Bienek seiner ober-schlesischen, heute polnischen Heimat ein Denkmal gesetzt und seine Literatur als eine Annäherung an die verlorene, wiederzufindende Zeit der Kindheit konzipiert, die für ihn letztlich die innere Heimat des Menschen aus-macht.

Der Film von Vera Botterbusch – mit einer Gedichtzeile von Horst Bienek als Titel – hat diese Spurensuche von Heimat und Kindheit, Zeit und Erinnerung in den Mittelpunkt gestellt. Aufnahmen und Begegnungen in Gliwice verbinden sich mit Gesprächen mit Horst Bienek, der seit den 70er Jahren in Ottobrunn lebte und dort auch bildnerisch arbeitete. Es geht um die Vorstellung einer Welt, die der Schriftsteller Horst Bienek mit geschichtlich-psychologischer Präzisionsarbeit sichtbar gemacht und damit in die zeitlose Wirklichkeit der Literatur überführt hat. Am 7. Dezember 1990 ist Horst Bienek gestorben.

Vera Botterbusch

Lieben oder Sterben

Präludien und Nachtstücke einer Beziehung

Frédéric Chopin und George Sand

Eine Collage von Vera Botterbusch

Sie sammelte berühmte Liebhaber und engagierte sich für die Interessen von Frauen: die Schriftstellerin George Sand (1804-1876). Frédéric Chopin (1810-1849) begeisterte in den Pariser Salons mit einer Klaviermusik, in der Empfindung, Eleganz und Esprit verschmelzen. 1837 haben sich George Sand und Frédéric Chopin kennengelernt, 1838 brechen sie gemeinsam nach Mallorca auf, 1847 trennen sie sich wieder. Menschlich, literarisch und musikalisch gipfelt ihre Begegnung in den „Préludes“, den „Noc-turnes“ und „Valses“ sowie in den Briefe und Reiseerzählungender Schriftstellerin. In Erinnerung bleiben zwei Lebenswege, die zunächst nebeneinander verlaufen, dann zu-sammenfließen und schließlich auf schmerz-hafte Weise wieder auseinandergehen.

Vera Botterbusch

München, 22. Oktober bis 7. November 2021

Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstler/Innen

in ver.di Bayern

Foto © Vera Botterbusch

„Schwarz - rot - gold“ heißt diese Austellung, in der es darum geht, darüber zu reflektieren, ob man nicht die „Superreichen zur Kasse“ bitten muss, um eine größere gesellschaftliche Gerechtigkeit zu ermöglichen - die Kosten der Corona-Pandemie und auch die Förderung von Kunst und Kultur der Freischaffenden zu gewährleisten.

Vera Botterbusch

verschoben auf den 16. Dezember 2020

verschoben auf den 2. Mai 2021

verschoben auf den 29. Oktober 2021

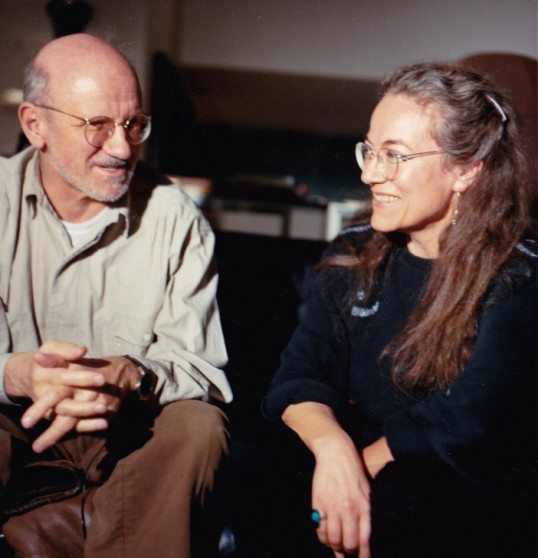

"In allem Beginnen ist ein Vergehen, in allem Vergehen ein Anfang"

Zum Gedenken an den Münchner Schriftsteller Klaus Konjetzky

Foto © Vera Botterbusch

Am 31. Oktober 2019 ist der Münchner Schriftsteller Klaus Konjetzky im Alter von 76 Jahren gestorben.

Vera Botterbusch

Sein erster Todestag ist Anlass für den VS, an einen Dichter zu erinnern, dessen Lebensmittelpunkt München war (ab 1949) und dessen Weltwahrnehmung mittels der Sprache zur Anschauung kommt, zur Ver-Dichtung: "Es ist die Metamorphose des unbegreiflichen ‚Was‘ zum ‚Wie‘ und des sagbaren ‚Wie‘ zu einem ‚Was‘, die unsere Existenz zum Bewusstsein, also zur Sprache bringt"

Oder anders gesagt: "Ich bewege mich in Sätzen auf mich zu". Der Abend wird in Wort und Klang seine Person und sein Werk würdigen.

Klaus Konjetzky war Mitbegründer der "Wortgruppe München", Mitherausgeber der „Literarischen Hefte“, Redakteur und Mitherausgeber des „Kürbiskern“. Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks, Literatur- und Musikkritiker der Süddeutschen Zeitung. Er hat ein umfangreiches Werk von veröffentlichten und noch nicht veröffentlichten Gedichten und Romanen hinterlassen, von literatur-philo-sophischen Notizen etc.

Ausschnitte daraus werden an diesem Abend gelesen. Die Pianistin und Komponistin Laura Konjetzky wird eigene Kompositionen für Klaus Konjetzky spielen.

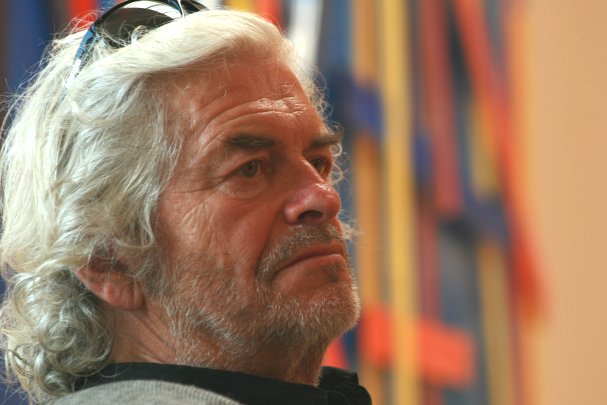

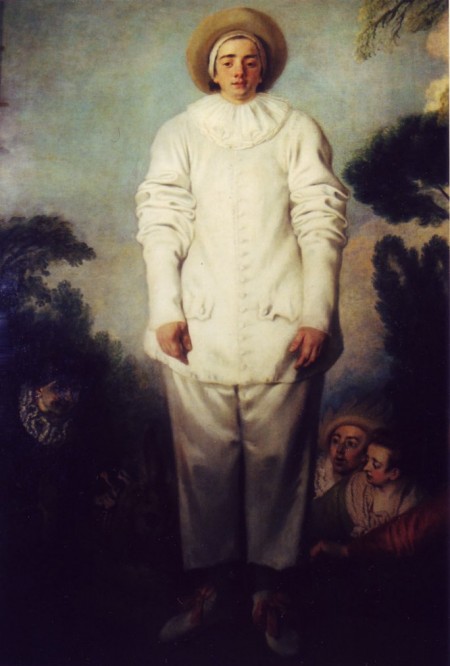

Der Maler der galanten Feste

Antoine Watteau

Ein Film von Vera Botterbusch

Foto © Vera Botterbusch

Antoine Watteau (1684 – 1721) ist als verspielt-wehmütiger Chronist einer Epoche, als der Maler der galanten Feste in die Kunstgeschichte eingegangen. Mit seinem ungewöhnlichen Bild eines „Pierrot“, dem „Gilles“ hat er den inneren Raum zwischen Melancholie und Maske abgesteckt und das Gefühl für das Individuum und die Sprache des Körpers zum Ausdruck gebracht. Mit der Grazie und Eleganz seiner Figuren, dem Glanz seines Kolorits und der musikalischen Rhythmik seiner Kompositionen – die Vera Botterbusch in Paris und Berlin gefilmt hat - hat Watteau ein Werk geschaffen, das als Sinnbild für den duftigen Zauber des Rokoko gilt und als Ausdruck eines heiteren Lebensgefühls, das die Tristesse des Alltags in die Poesie des Theaters und der Kunst verwandelt. Vera Botterbusch

Neustart Kultur

Im Rahmen von "Neustart Kultur“ lese ich aus meiner „Poesie der vielen Wahrheiten“. Zunächst aus dem Gedichtzyklus „Lyrisches Tagebuch“ und dann Auszüge aus meiner Lyriksammlung „Im Takt der Gefühle“ oder „Mein blauer Gedanke“.

Vera Botterbusch

Wege in die Freiheit

„Writers-in-Exile“-Lesung in der Seidlvilla

Aleksei Bobrovnikov, Yirgalem Fisseha Mebrahtu, Jiyar Jahan Fard

Foto © Stefanie Silber

Seit mehr als 20 Jahren setzt sich das deutsche PEN-Zentrum mit seinen beiden Programmen „Writers-in-Prison“ und „Writers-in-Exile“ dafür ein, den in ihren Heimatländern verfolgten Schriftstellern und Journalisten zu helfen und sie zu schützen und mittels dreijähriger Stipendien zu unterstützen.

In München leben zurzeit in den drei für die Stipendiat*innen vom PEN und vom Münchner Kulturreferat bereitgestellten Wohnungen Yirgalem Fisseha Mebrahtu aus Eritrea, Jiyar Jahan Fard aus dem Iran und Aleksei Bobrovnikov aus der Ukraine. Sie wurden wegen ihrer freiheitlichen Gesinnung und ihres gesellschaftspolitischen Engagements in Ihren Heimatländern unterdrückt, verfolgt und auch in Haft genommen wurden. Sie werden Texte lesen, in denen sie ihr „neues Leben“ reflektieren.

Als Mitglied des Präsidiums des deutschen PEN-Zentrums werde ich die "Writers-in-Prison“ und „Writers-in-Exile“ Programme und die drei Schriftsteller*innen vorstellen, den Abend moderieren und die deutschen Übersetzungen lesen.

Vera Botterbusch

Wasser-Fälle literarisch, musikalisch, malerisch ...

Seerosenkreis

Foto © Vera Botterbusch

Kein Leben ohne Wasser. Auch nicht in der Literatur, der Musik oder der Bildenden Kunst. Und so zeige ich im Rahmen eines literarisch-musikalisch-malerischen Abends des Münchner Seerosenkreises meine "Wasser-Bilder-Welten", mal als eine „Rhapsodie“ oder „Serenade“ oder als ein „Nocturne", mal als ein „Atlantis“ oder „Moment Musical“ oder als eine „Valse triste“, eine „Air“ oder einen „Dance macabre“, als ein „Adagio“ oder eine „Träumerei“.

Foto-Bilder voller Farb-Klänge und Formen-Reigen, getragen vom Rätselhaften, Fremden und Märchenhaften der Dinge, begleitet von „Wasser-Poesie“ und „Wasser-Musik“. Dazu ein Gespräch mit Petra Herrmann, die durch diesen Abend führt, mit der Frage nach dem künstlerischen Impuls, dem spirituellen Urgrund meiner „Foto-Poesien" und dazu lese ich ein paar Gedichte von mir.

Vera Botterbusch

Am anderen Ende der Geschichte, Paris - eine Erinnerung

Fotografien von Vera Botterbusch

Zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz

In Paris, Welthauptstadt der Kunst, gibt es viele Spuren einer grausamen Geschichte, die in den Gräueltaten der Nazis und des Vichy-Régimes gipfelt. Denn während der Zeit der deutschen Besatzung wurden 76.000 Juden aus Frankreich nach Auschwitz depor-tiert. Die Franzosen taten sich schwer, die „Collaboration“ des Vichy-Régimes mit den Nazis im besetzten Frankreich einzugestehen - so beim Abtransport der Juden aus Paris in die Konzentrationslager. Aber inzwischen gibt es in Paris Erinnerungstafeln, die nicht nur der ge-storbenen Widerstandskämpfer und der im Krieg gefallenen Franzosen gedenken sondern auch - an Schulen und Kindergärten - all der jüdischen Kinder, Schüler und Lehrer, die in Auschwitz den Tod fanden. Mich, als Deutsche, die ich bis heute unter den menschenverachtenden Gepflogenheiten des Nazi-Regimes leide, berührt das jedes Mal, wenn ich Paris besuche. Mit meinen Fotografien möchte ich des-halb vom Bewusstsein einer Stadt erzählen, von den Spuren der deutschen Okkupation während des Zweiten Weltkriegs und der Erin-nerungskultur danach an die Deportation der Juden. Der Nobelpreisträger Patrick Modiano, der sich immer wieder mit der Deportation und Vergasung der Juden unter den Nazis ausein-andersetzt, hat einmal gesagt: „1945 geboren zu sein, nachdem Städte zerstört und ganze Bevölkerungen verschwunden waren, muss mich, wie andere meines Alters, sensibler für die Themen Erinnerung und Vergessen ge-macht haben.

Vera Botterbusch

Samstag, 25. Januar 2020 um 19 Uhr, im Forum 2 in München

Souviens-toi: Erinnere dich

Eine Collage von Vera Botterbusch

Zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz

Während der Zeit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg, von 1941 bis 1944, wurden aus Frankreich 76.000 Juden nach Auschwitz deportiert. Die Franzosen haben sich schwer getan, die „Collaboration“ des Vichy-Regimes einzugeste-hen beim Abtransport der Juden aus Paris in die Konzentrationslager, wo sie vergast wurden. Aber inzwischen findet man in Paris an den Schulen und Kindergärten Erinnerungstafeln, die an den Abtransport von Kindern, Schülern, Lehrern in die Vergasungsmaschinerie von Auschwitz erinnern. Der französische Schriftsteller Robert Merle hat mit seinem Roman „Der Tod ist mein Beruf“ eine fiktive Autobiographie von Rudolf Höß - im Roman Rudolf Lang - dem Komman-danten von Auschwitz geschrieben, der Ver- such eines Psychogramms, die in der Aussage von Rudolf Höß bei seiner Verhaftung mündet: „Ich habe nur meine Pflicht getan, ich habe nur gehorcht“. Patrick Modiano ist in seinem Roman „Dora Bruder“ in Paris den Spuren eines jüdischen Mädchens und seiner Familie gefolgt, die letztlich auch in Auschwitz enden. Die Collage beider Romane, die „Todesfuge“ von Paul Celan, verbunden mit Zeugnissen jüdischer Münchner Mitbürger, mit Fotografien und Filmausschnitten, die an die Gräueltaten der Nazis erinnern - sowie Musik von Erwin Schulhoff (der 1942 im Internierungslager auf der Wülzburg starb) - will ein Zeichen setzen gegen das Vergessen und damit die Erinnerung wachhalten. „Souviens-toi: Erinnere dich“: dieser Abend ge-denkt der vielen Millionen Menschen, insbe-sondere der rund 6 Millionen Juden, die auf Betreiben der Nationalsozialisten in die deut-schen Vernichtungslager gebracht und dort er-mordet wurden – allein in Auschwitz an die 1,1 Millionen.

Vera Botterbusch

München, 6. bis 22. Dezember 2019

Jahresausstellung der Vereinigung Bildender Künstler/Innen

in ver.di Bayern

Foto © Vera Botterbusch

In der Jahresausstellung des VBK (Vereinigung Bildender Künstler in ver.di) zeige ich meine Zeichnung „Schau mich an“, eine Fantasie zu Wahrnehmung und Anschauung.

Vera Botterbusch

München, 3. Dezember 2019 bis ( 5. Januar 2020) 7. Februar 2020

NUR MIT UNS - BBK-Mitglieder stellen aus 2019

Foto © Vera Botterbusch

„Verloren daheim“ nenne ich diese Arbeit - eine Begegnung mit der Unwirklichkeit in der Wirklichkeit, mit Wahrnehmung und Poesie, mit Verlust und Erinnerung.

Vera Botterbusch

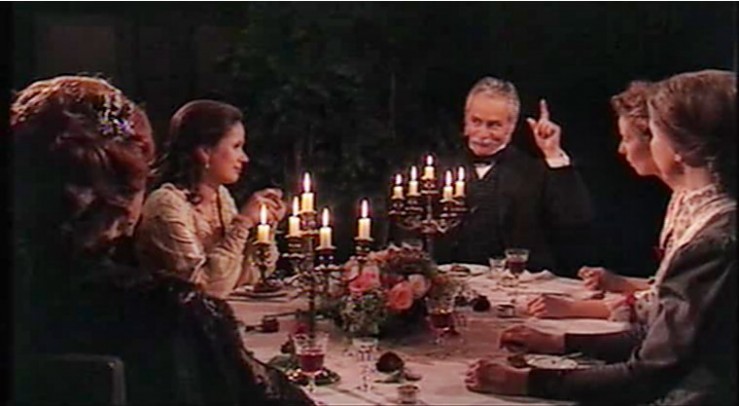

Herztöne

Theodor Fontane und die Frauen in seinen Romanen

Ein Film von Vera Botterbusch

Theodor Fontane (1819-1891), hat in seinen Romanen insbesondere die Frauen der preußischen Gesellschaft mit unvergleichlicher Subtilität und Empathie gezeichnet. Der Film von Vera Botterbusch über Fontane und die Frauen in seinen Romanen ist eine fiktive Be-gegnung. Fontane trifft sich zu einem Essen mit den Frauen seiner Romane. Eine Runde von sechs Personen: Lene Nimptsch, jene bescheidene und doch auf ihre Art auch selbst-bewusste Schneidermamsell aus "Irrungen, Wirrungen"; Frau Jenny Treibel, die Fast-Schon-Karikatur einer Bourgeoisen; Corinna Schmidt, das vorlaute Professorentöchterchen; Mathilde Möhring, in ihrer Zielorientiertheit eine Vorläuferin der heutigen Karrierefrau. Und na-türlich Effi Briest, die ein immer wieder zu Her-zen gehendes Frauenschicksal verkörpert. Und davon erzählt der Film. Von den Herz-tönen. Vera Botterbusch

Berlin, 28. Oktober 2019

Herztöne

Theodor Fontane und die Frauen in seinen Romanen

Ein Film von Vera Botterbusch

Theodor Fontane (1819-1891), hat in seinen Romanen insbesondere die Frauen der preußischen Gesellschaft mit unvergleichlicher Subtilität und Empathie gezeichnet. Der Film von Vera Botterbusch über Fontane und die Frauen in seinen Romanen ist eine fiktive Be-gegnung. Fontane trifft sich zu einem Essen mit den Frauen seiner Romane. Eine Runde von sechs Personen: Lene Nimptsch, jene bescheidene und doch auf ihre Art auch selbstbewusste Schneidermamsell aus "Irrungen, Wirrungen"; Frau Jenny Treibel, die Fast-Schon-Karikatur einer Bourgeoisen; Corinna Schmidt, das vorlaute Professorentöchterchen; Mathilde Möhring, in ihrer Zielorientiertheit eine Vorläuferin der heutigen Karrierefrau. Und natürlich Effi Briest, die ein immer wieder zu Herzen gehendes Frauenschicksal verkörpert. Und davon erzählt der Film. Von den Herztönen.

Vera Botterbusch

Neuruppin, 26. Oktober 2019, 19 Uhr

Herztöne

Theodor Fontane und die Frauen in seinen Romanen

Ein Film von Vera Botterbusch

Theodor Fontane, 1883 (Gemälde von Carl Breitbach)