24. Februar 2018, München, Forum2 im Olympiapark

26. Februar 2010, Passau, Scharfrichterhaus

29. Januar 2010, Vilshofen, Piano Mora

24. Oktober 2009 und 24. Januar 2010, München, Pasinger Fabrik

31. Januar 2009, München, Seidlvilla

28. April 2005, Passau, Scharfrichterhaus

9. Dezember 2004, Lüneburg, Deutsch-Französische Gesellschaft

8. Dezember 2004, Rostock, Institut Francais

18. November 2004, München, Institut Français,

Lieben oder Sterben

Präludien und Nachtstücke einer Beziehung

Frédéric Chopin und George Sand

Eine Collage von Vera Botterbusch

Sie sammelte berühmte Liebhaber und engagierte sich für die Interessen von Frauen: die Schriftstellerin George Sand (1804-1876). Frédéric Chopin (1810-1849) begeisterte in den Pariser Salons mit einer Klaviermusik, in der Empfindung, Eleganz und Esprit verschmelzen. 1837 haben sich George Sand und Frédéric Chopin kennengelernt, 1838 brechen sie gemeinsam nach Mallorca auf, 1847 trennen sie sich wieder. Menschlich, literarisch und musikalisch gipfelt ihre Begegnung in den „Préludes“, den „Nocturnes“ und „Valses“ sowie in den Briefen und Reiseerzählungen der Schriftstellerin. In Erinnerung bleiben zwei Lebenswege, die zunächst nebeneinander verlaufen, dann zusammenfließen und schließlich auf schmerz-hafte Weise wieder auseinandergehen.

Vera Botterbusch

Samstag, 25. Januar 2020 um 19 Uhr, im Forum 2 in München

Donnerstag, 25. Januar 2018 um 20 Uhr, Black Box im Gasteig München

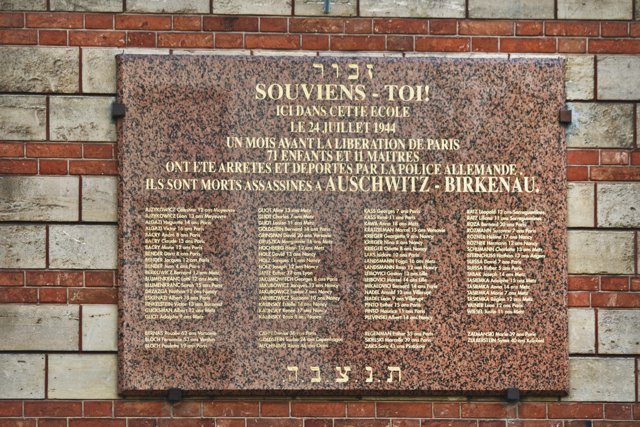

Souviens-toi: Erinnere dich

Eine Collage von Vera Botterbusch

Zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz

Während der Zeit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg, von 1941 bis 1944, wurden aus Frankreich 76.000 Juden nach Auschwitz deportiert. Die Franzosen ha-ben sich schwer getan, die „Collaboration“ des Vichy-Regimes einzugestehen beim Abtrans-port der Juden aus Paris in die Konzentra-tionslager, wo sie vergast wurden. Aber inzwi-schen findet man in Paris an den Schulen und Kindergärten Erinnerungstafeln, die an den Ab-transport von Kindern, Schülern, Lehrern in die Vergasungsmaschinerie von Auschwitz erin-nern. Der französische Schrift-steller Robert Merle hat mit seinem Roman „Der Tod ist mein Beruf“ eine fiktive Autobiographie von Rudolf Höß - im Roman Rudolf Lang - dem Komman-danten von Auschwitz geschrieben, der Ver- such eines Psychogramms, die in der Aussage von Rudolf Höß bei seiner Verhaftung mündet: „Ich habe nur meine Pflicht getan, ich habe nur gehorcht“. Patrick Modiano ist in seinem Ro-man „Dora Bruder“ in Paris den Spuren eines jüdischen Mädchens und seiner Familie ge-folgt, die letztlich auch in Auschwitz enden. Die Collage beider Romane, die „Todesfuge“ von Paul Celan, verbunden mit Zeugnissen jüdi-scher Münchner Mitbürger, mit Fotografien und Filmausschnitten, die an die Gräueltaten der Nazis erinnern – sowie Musik von Erwin Schul-hoff (der 1942 im Internierungslager auf der Wülzburg starb) will ein Zeichen setzen gegen das Vergessen und damit die Erinnerung wachhalten. „Souviens-toi: Erinnere dich“: dieser Abend ge-denkt der vielen Millionen Menschen, insbe-sondere der rund 6 Millionen Juden, die auf Betreiben der Nationalsozialisten in die deut-schen Vernichtungslager gebracht und dort er-mordet wurden – allein in Auschwitz an die 1,1 Millionen.

Vera Botterbusch

Wiederaufnahme 4. und 5. Juli 2009

Kleine Asphaltschritte

Transformance von Vera Botterbusch

mit Texten von Klaus Konjetzky

Musik, Tanz und Sprache begegnen sich in einem imaginären Raum, wo die Wirklichkeit ihre unwirkliche Seite zeigt.

Ein Ich erfindet und erfährt sich in Vorstellungen und Wahrnehmungen und erkundet das alltägliche Niemandsland seiner Ängste, Träume und Visionen. Körper und Stimme, Blas- und Tasteninstrument kommunizieren:

"Etwas bewegt sich. Das kommt von innen. Töne und Farben."

Töne verdichten sich zu Bildern, zu Worten. Die lösen sich auf in Bewegung.

Bewegung ertastet Möglichkeiten. Die stranden im Leben.

Die Transformance verwandelt poetische Prosatexte durch das Zusammenspiel unterschiedlichster Ausdrucksformen in einen neuen Zustand, in dem sich überraschende Stimmungen, Gefühle und Erkenntnisse zeigen. Vera Botterbusch

Anna Karenina,

Vom Leben, Lieben und Vergehen

Ein Stück für 3 Schauspieler von Vera Botterbusch

nach dem Roman von Leo Tolstoi

Eigentlich eine gewöhnliche Dreiecksgeschichte: eine Frau (Anna Karenina) hat einen Liebhaber (Wronskij) und betrügt ihren Ehemann (Karenin). Da ist die äußere Katastrophe des Ehebruchs und da sind die inneren Katastrophen mit Sehnsüchten und Verletzungen, Ängsten und Einsamkeit.

Es geht um die großen Gefühle wie Liebe, Haß und Leidenschaft, um Abhängigkeit und Aussichtslosigkeit, um Verantwortung und Beschädigung, um Gleichgültigkeit und Empfindlichkeit.

Es geht um die wortreiche Sprachlosigkeit der Eitelkeit, um den Konflikt zwischen drängenden Emotionen und gesellschaftlichen Zwängen.

Anna Kareninas Leben ist eine tägliche Litanei, die immer weiter an den seelischen Abgrund führt.

In der eigenen Lieblosigkeit findet das tägliche Sterben statt, im brüskierenden Unverständnis, im blinden Blick auf den anderen.

Dieses Seelendrama gestaltet sich auf der Bühne als Monolog, Dialog und „Drei-Klang“: als die Tragödie eines verstörten, sich zerstörenden Lebens.

Vera Botterbusch

Adalbert Stifter, Der Hochwald

Ein WORT-KLANG-PROJEKT

Die Geschichte spielt im 30jährigen Krieg. Die beiden jungen Mädchen Clarissa und Johanna leben, mutterlos, mit ihrem alten Vater und kleinen Bruder auf der Burg Witting-hausen. Der Vater beschließt aus Angst vor den Schweden die beiden Töchter in einem kleinen Holzhäuschen am Plöckensteiner See in Sicherheit zu bringen. Dort findet sie aber Ronald, ein junger Schwede, den mit Clarissa ein altes Liebesband verbindet. Bei dem Versuch, Wittinghausen vor dem Angriff der Schweden zu retten, kommen sowohl Ronald wie auch Vater und Bruder um. Die Burg brennt ab.

Diese dramatische, tragische Geschichte hat Adalbert Stifter in das poetische Gewand un-vergleichlicher Naturbeschreibungen gehüllt. Sie schreibt sich fort und bricht sich in der Musik dieses WORT-KLANG-PROJEKTS als Panorama einer eindringlichen Seelenland-schaft.

Vera Botterbusch